Aksi massa di Lampung mengungkap dinamika kekuasaan dan kontrol informasi. Kompleksitas peristiwa yang melibatkan disabilitas intelektual, inkonsistensi kampus, dan kerja media yang cenderung memprioritaskan narasi penguasa mengaburkan substansi tuntutan rakyat. Fokus utama dari gelombang protes pun menyisakan tanya: mengatur ulang sistem.

1 September 2025. Bandar Lampung berubah menjadi kota yang penuh antisipasi. Arus lalu lintas di jalan-jalan protokol dialihkan, toko-toko menutup diri, menandakan bahwa aksi besar akan berlangsung.

Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat sipil berkumpul untuk menuntut perubahan. Mereka bergerak dengan tertib, menggunakan kendaraan bermotor dari depan museum Lampung menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung.

Namun, di tengah perjalanan, sebuah insiden terjadi. Tujuh remaja muncul dari depan kompleks pertokoan Ramayana, berlari menuju barisan demonstran. Salah satu dari mereka mengenakan kupluk sebo, topeng yang biasa digunakan pencuri dalam serial film kejahatan.

Satuan pengamanan setempat mencoba membubarkan mereka, namun tidak dihiraukan. Kawanan tersebut justru berlari ke arah massa aksi. Dalam kekacauan yang terjadi, tiga orang dari kelompok remaja itu tertangkap, termasuk si pemakai topeng. Salah satu yang turut meringkus adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pria bertopeng itu kedapatan membawa bom molotov. Aparat curiga mereka adalah provokator yang hendak mengacaukan demonstrasi. Ketiganya pun digelandang ke Polsek Tanjungkarang Barat. Sementara, empat orang lainnya kabur ke sebuah gang kecil, tak jauh dari lokasi penangkapan.

Sebelum penangkapan, sekitar jam 9.30 WIB, pedagang dan tukang parkir melihat gerombolan remaja tersebut berkumpul di bawah jembatan penyeberangan sekitar Ramayana. Kecuali si pria bertopeng, enam orang lainnya memang anak jalanan yang sering berkeliaran di sana. Rata-rata berusia 13-19 tahun.

Neo, seorang juru parkir, melihat ada enam botol yang dipersiapkan anak-anak tersebut. Namun, yang sudah dirakit menjadi bom hanya tiga botol. Dua botol dibawa oleh dua orang, yang salah satunya ditemukan pada pria bertopeng. Sementara, satu botol lainnya tertinggal di bawah tangga penyeberangan saat kelompok itu dikejar satpam. Karena tertinggal, minyak tanah dalam botol tersebut dibuang satpam ke tanah.

Syahdan, tiga orang yang ditangkap itu dipindahkan ke Polresta Bandar Lampung. Setelah pemeriksaan intensif dan gelar perkara, polisi menetapkan mereka menjadi tersangka pada 2 September 2025.

Adapun ketiga remaja tersebut, yakni Fabio Julian Deto Ivano (23), MR (15) dan RA (16). Semuanya warga Kecamatan Tanjungkarang Timur. Polisi menjerat perbuatan mereka dengan Pasal 187 ayat (1) juncto Pasal 53 KUHP tentang percobaan pembakaran. Ancamannya, pidana penjara paling lama delapan tahun.

Hasil pemeriksaan, Fabio belajar merakit bom molotov melalui media sosial dan YouTube. Ia kemudian mengajak anak-anak ikut aksi dengan membawa alat peledak tersebut.

Pada tengah malam, 3 September 2025, aparat melepaskan MR dan RA. Namun, statusnya masih tersangka. Alasannya, mereka di bawah umur, sehingga dikembalikan kepada orang tua. Sedangkan Fabio tetap ditahan dan dipindahkan ke Polda Lampung. Pada hari yang sama, polisi meringkus dua pelaku lainnya.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban umum dengan cara-cara kekerasan,” kata Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Helmy Santika.

***

Disabilitas Intelektual

Hari itu, Yuniati sedang melayani pembeli. Gerakan tangannya terampil mengulek sambal terasi. Setelah siap, sambal disajikan bersama lele goreng, nasi hangat, dan lalap.

Kedai sederhananya di lorong Pasar Bawah menjadi tempat andalan bagi pekerja setempat. Selain strategis, harga yang ditawarkan relatif terjangkau.

Di antara pelanggan setia Yuniati ada Fabio, pemuda yang ditangkap karena membawa bom molotov dalam aksi 1 September. Pertemuan pertama mereka sekitar setahun yang lalu. Orang tua Fabio berjualan aksesoris tak jauh dari warung Yuniati, sehingga Fabio sering mampir untuk makan siang.

“Ia suka pesan sayur taoge, lauknya hati atau paha ayam,” kata Yuniati mengenang kebiasaan Fabio, Rabu, 3 September 2025.

Saat pertama kali bertemu Fabio, Yuniati merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Fabio tampak normal secara fisik, tapi saat mengobrol, ia seperti berada di dunianya sendiri. Ia kerap berbicara tanpa topik yang jelas dan tingkahnya kadang aneh.

Di kedai Yuniati, Fabio pernah membuat es teh satu liter untuk diminum sendiri. Sejak itu, Yuniati tidak terlalu memedulikan apa yang dibicarakan Fabio. Ia menganggap Fabio tidak sepenuhnya waras.

Tak hanya Yuniati yang menyadari keanehan Fabio. Elvin, pedagang sepatu dan sandal, juga memiliki pengalaman serupa. Fabio sering mondar-mandir di toko-toko sekitar Pasar Bawah. Banyak pedagang akrab dengannya.

Awalnya, Elvin menganggap Fabio sebagai remaja biasa. Tetapi, saat mereka mulai berbincang, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Fabio sering curhat soal pekerjaan, keluarga, dan topik lainnya, meskipun ia tidak bekerja.

Pembicaraannya sulit diikuti, sering melompat dari satu topik ke topik lain. Suatu kali, Fabio bercerita bahwa ia bertemu dengan seekor naga.

“Sejak saat itu, saya paham bahwa ia memiliki keterbelakangan intelektual,” ujarnya.

Elvin terkejut tatkala mengetahui Fabio ditangkap polisi karena membawa bom molotov. Bagaimana mungkin seseorang yang lemah daya tangkap bisa terpikir membuat bahan peledak dan bermaksud membakar gedung wakil rakyat?

Selama berinteraksi, Elvin melihat Fabio tak pernah memperlihatkan perilaku yang membahayakan orang lain. Elvin pun merasa iba. Ia kasihan bila perbuatan yang bisa jadi tidak Fabio mengerti itu dapat mengantarkannya ke penjara.

Fabio lahir dan tumbuh di Jakarta. Ia dan keluarganya pindah ke Lampung setelah Pandemi Covid-19. Sejak awal kepindahan, orang tuanya memberitahu para pedagang di Pasar Bawah ihwal keterbatasan intelektual Fabio.

Sejak kecil, Fabio sakit-sakitan. Ia menderita vlek paru-paru yang tidak sembuh total, sehingga sarafnya terganggu. Pada usia 10 tahun, Fabio mengalami kejang-kejang. Kondisi ini menghambat pertumbuhannya, dan ia dua kali tidak naik kelas.

Orang tuanya membawa Fabio ke psikiater. Hasil pemeriksaan, anak muda itu memiliki keterbelakangan intelektual dengan skor IQ yang rendah. Psikolog menyarankan agar Fabio menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa. Namun, ia akhirnya putus sekolah.

Sri Dewi (44), ibu Fabio, berharap polisi membebaskan anak sulungnya. Ia yakin Fabio tidak mampu memahami konsekuensi dari tindakannya. Apalagi, memiliki niat untuk membakar gedung DPRD dan memprovokasi peserta aksi. Sri tak tega membayangkan anaknya yang punya keterbatasan intelektual itu harus menghadapi hukuman penjara.

Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Komisaris Faria Arista menyampaikan bahwa pihaknya telah melibatkan ahli psikologi dalam pemeriksaan Fabio. Namun, hasil pemeriksaan belum dapat diungkapkan kepada publik karena masih penyidikan.

“Hakim yang akan menentukan apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak,” kata Faria, Rabu, 3 September 2025.

Menurut UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan disabilitas intelektual diatur dalam Pasal 38 dan 39. Pasal 38 menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana saat menderita disabilitas mental atau intelektual, pidananya dapat dikurangi dan dapat dikenai tindakan.

Sementara itu, Pasal 39 menyatakan bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana saat mengalami disabilitas mental akut dengan gejala psikotik atau disabilitas intelektual derajat sedang hingga berat, maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dikenai tindakan.

***

Inkonsistensi Kampus

Pada 1 September, demonstrasi kembali terjadi di kompleks DPRD Lampung. Ini bukan pertama kalinya. Enam tahun terakhir, gelombang demonstrasi telah menggema, menentang ketidakadilan dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Tagar-tagar seperti #ReformasiDikorupsi, #MosiTidakPercaya, #PeringatanDarurat, #IndonesiaGelap, dan #Indonesia(C)emas menjadi semacam seruan.

Namun, pada hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Sejumlah dosen turut mengawal mahasiswa mereka yang berunjuk rasa. Salah satunya adalah Bambang Hartono, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Bandar Lampung (UBL).

Dalam aksi kali ini, sejumlah kampus tampak memperlihatkan dukungan. Di Institut Teknologi Sumatera (Itera), doa bersama digelar sebelum para mahasiswa berangkat. Rektor Itera I Nyoman Pugeg Aryantha melepas lebih dari 1.500 mahasiswa yang mengikuti demonstrasi secara sukarela

Di Universitas Lampung (Unila), Rektor Lusmeilia Afriani juga melepas keberangkatan mahasiswa. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keselamatan saat menyampaikan aspirasi.

Direktur Politeknik Negeri Lampung Sarono mengambil langkah berbeda. Ia mengeluarkan edaran pembelajaran secara daring pada 1 dan 2 September 2025, bertepatan dengan aksi massa.

Sementara, Rektor Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) Nasrullah Yusuf menyambut langsung kedatangan mahasiswa yang baru kembali dari unjuk rasa. Ia bilang, perjuangan mahasiswa harus berlandaskan kemanusiaan dan menghindari tindak kekerasan.

Kemunculan dukungan dari kampus-kampus itu terbilang tak biasa. Catatan konsentris, beberapa kampus tersebut punya rekam jejak buruk terkait kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat.

UBL melalui Bambang Hartono pernah melaporkan dua mahasiswanya usai menggelar aksi yang menuntut keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada 17 Februari 2021. Keduanya dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung dengan Nomor Polisi: LP/B/423/II/2021/LPG/RESTABALAM. Tindakan mereka diancam dengan Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 UU 8/2016 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pihak kampus menyatakan bahwa laporan itu akan dicabut jika mahasiswa menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi demo.

Hal serupa terjadi di Polinela. Pada 17 Maret 2021, lima gubernur mahasiswa mendapat surat peringatan karena berencana menggelar aksi lanjutan mengawal penurunan UKT. Mereka dituduh akan memprovokasi mahasiswa lainnya.

Lebih parah, pada Februari-Maret 2021, Rektor UTI Nasrullah Yusuf meneken surat keputusan (SK) skors-DO kepada sembilan mahasiswa teknik sipil. Sanksi itu dijatuhkan setelah mereka mendirikan sekretariat Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (Himateks) di luar kampus.

Dukungan untuk aksi bukan hanya dari kampus. Sehari sebelum demo, Gubernur Lampung Rahmad Mirzani Djausal dan Pangdam XXI Raden Intan Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengimbau agar penyampaian aspirasi menjaga ketertiban. Mirzani menyatakan bahwa Pemprov Lampung akan mengawal demo dengan damai.

Namun, sikap ini bertolak belakang dengan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung. Dalam edaran bernomor 420/2180b/V.01/DP.3/2025, Disdikbud Lampung menginstruksikan agar pelajar, khususnya siswa SMA dan SMK, tidak ikut dalam aksi demonstrasi.

Terlepas dari inkonsistensi kampus, aksi massa di Lampung berlangsung damai. Protes rakyat yang dipicu kematian pengemudi ojek online berakhir dengan suasana santai antara aparat dan massa aksi. Para demonstran foto bersama pejabat, polisi, dan TNI. Menjelang petang, peserta demo membubarkan diri.

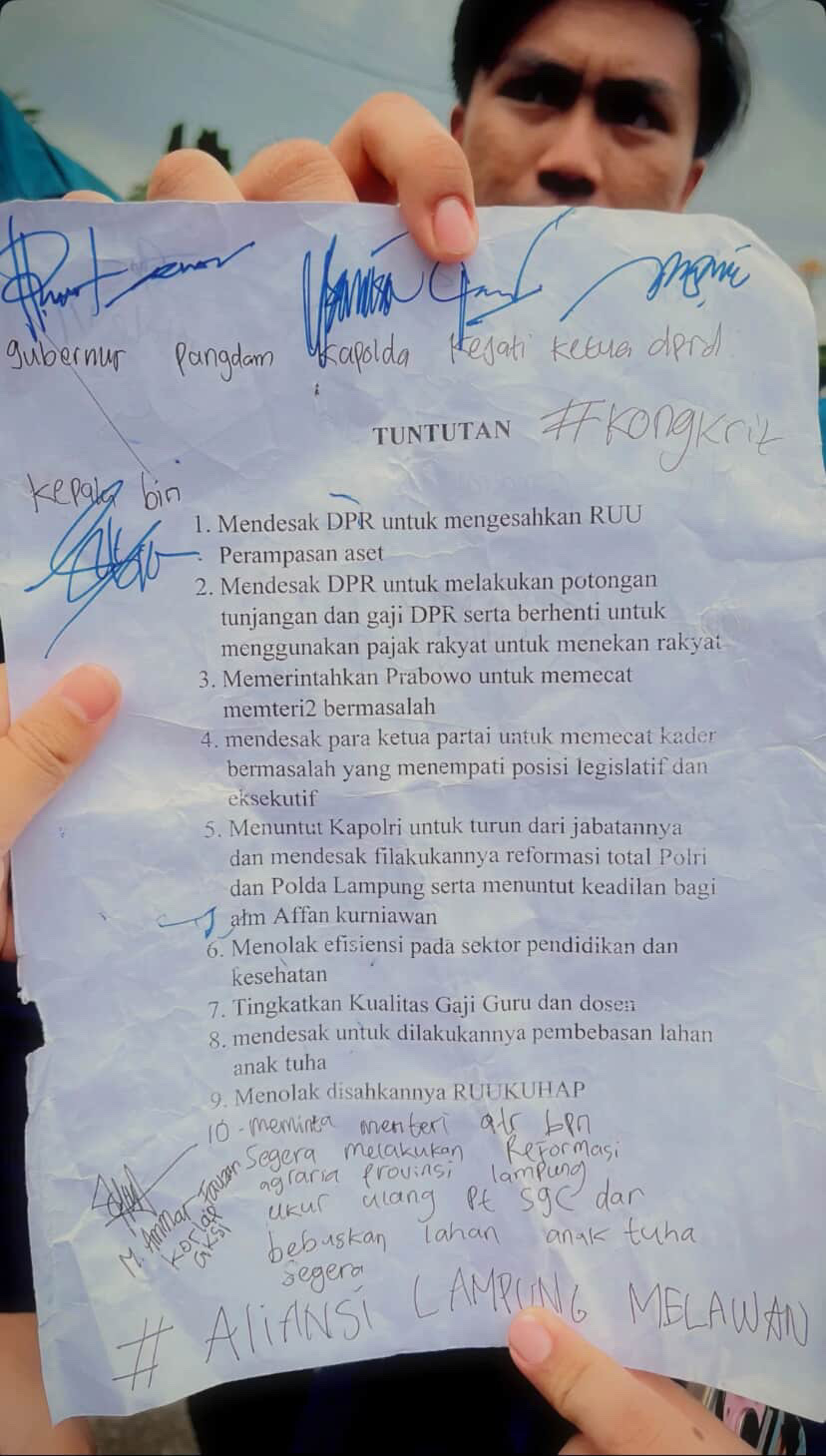

Sebelum demonstrasi usai, gubernur didampingi kapolda, pangdam, dan ketua DPRD Lampung menemui massa aksi. Dalam pertemuan itu, pemerintah menandatangani 10 tuntutan, termasuk pengesahan UU Perampasan Aset, pemotongan tunjangan anggota DPR, reformasi total Polri, dan pengadilan bagi pembunuh Affan Kurniawan – pengemudi ojek online yang tewas dilindas mobil polisi.

Tuntutan lainnya mencakup pembebasan lahan masyarakat yang terjebak dalam konflik agraria dan penolakan efisiensi pendidikan dan kesehatan. Saat tuntutan dibacakan, peserta aksi meminta para jurnalis menjauh.

“Media mohon menepi, ini waktunya mahasiswa,” ujar seorang demonstran.

Setelah aksi, terungkap bahwa ada perubahan dalam tuntutan mahasiswa yang dibawa oleh gubernur. Perubahan terjadi pada poin ke-10. Saat konsolidasi di Unila, tuntutan berbunyi: “Pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha, reformasi agraria, pembebasan lahan di Lampung”. Namun, ketika demo, tuntutan itu berubah menjadi: “Meminta Menteri ATR/BPN segera melakukan reformasi agraria di Provinsi Lampung, ukur ulang PT Sugar Group Companies (SGC), dan segera bebaskan lahan Anak Tuha.”

Kampanye soal pengukuran ulang PT SGC merupakan agenda BEM Universitas Lampung. Sebelumnya, Ketua BEM Unila Muhammad Amar Fauzan mendesak Presiden Prabowo memecat Menteri ATR/BPN Nusron Wahid jika gagal menyelesaikan konflik agraria di Lampung.

***

Glorifikasi Gubernur

Satu hari setelah demonstrasi di gedung DPRD Lampung, sebuah undangan konferensi pers berjudul “Sentimen Publik terhadap Gubernur Lampung” beredar di grup WhatsApp. Konferensi pers ini diselenggarakan oleh Feri Firdaus, dosen Ilmu Komunikasi Unila, dan Eka Yuda Gunawibawa dari Gedung Meneng Institute.

Riset mereka menunjukkan bahwa Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjadi figur yang paling banyak dibicarakan publik selama aksi massa 1 September 2025. Nama Rahmat disebut sebanyak 453 kali, dengan 192 mention di media sosial dan 261 di artikel. Konten-konten tersebut mencapai 4,5 juta audiens di media sosial dan 908 ribu pembaca.

Artikel-artikel trending umumnya membahas soal akhir demonstrasi yang damai dan kesediaan gubernur mendengarkan aspirasi masyarakat. Sikap egaliter, keberanian, dan kecepatan respons gubernur membuatnya menjadi sorotan publik.

Cara gubernur merespons massa aksi dinilai layak dijadikan contoh dalam menangani demonstrasi tanpa kekerasan. Hasilnya, sentimen publik terhadap gubernur Lampung cenderung positif, dengan 245 percakapan bernada positif, 203 netral, dan hanya lima yang negatif.

Sementara itu, perubahan tuntutan yang disepakati dalam pertemuan antara gubernur dan massa aksi tidak banyak diulas di media. Ketika mencari dengan kata kunci “Perubahan Tuntutan Demo 1 September 2025 di Lampung”, artikel dan konten yang muncul umumnya hanya mewartakan demo damai dan tuntutan awal sebelum perubahan.

Dosen Ilmu Komunikasi Unila Vito Prasetya memerhatikan bagaimana sorotan media terhadap demo damai dan pertemuan gubernur dengan massa aksi cenderung mengaburkan substansi gerakan. Isu-isu mengenai ketidakadilan, reformasi sistem, dan reset Indonesia yang menjadi fokus utama gerakan kini tenggelam dalam hiruk-pikuk berita.

Tindakan gubernur menemui massa aksi adalah hal wajar bagi seorang pejabat publik. Sorotan berlebih dari media hanya membuat kesan simbolis sementara, bukan perubahan yang berkelanjutan.

“Seharusnya, media lebih banyak memberi ruang pada tuntutan aksi dan realisasi tuntutan,” kata Vito.

Dalam kajian media, Vito mengasosiasikan fenomena ini dengan teori protest paradigm, sebuah konsep yang dikembangkan Douglas M. McLeod sejak dekade 1980-an. Teori ini menjelaskan bagaimana media sering kali memfokuskan diri pada aspek-aspek yang tidak esensial, sementara isu-isu utama yang menjadi fokus gerakan tenggelam dalam sorotan.

“Dampak paling krusial dari cara pandang tersebut ialah tujuan utama dari aspirasi rakyat tidak tercapai secara maksimal,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa tujuan utama lahirnya media adalah sebagai kanal informasi yang mengakomodasi kepentingan publik. Dalam menyebarkan informasi, media seyogianya menyandarkan keberpihakan pada kepentingan orang banyak, bukan mengamplifikasi narasi penguasa. Sebab, lewat kerja-kerjanya, media memiliki kekuatan untuk mengawasi kekuasaan dan memengaruhi kebijakan publik.

Subekti Priyadharma, Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya dan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, melihat sebuah ironi dalam keberlangsungan ekosistem bisnis media. Media yang seharusnya menjadi perpanjangan lidah bagi mereka yang tidak bisa bersuara, justru terjebak dalam permainan kekuasaan.

Kerja sama dengan sumber-sumber kekuasaan membuat media memiliki kecenderungan menjadi partisan. Mereka berlomba-lomba menjaga kedekatan dengan penguasa lokal untuk mendapatkan kontrak berita atau iklan layanan. Akibatnya, narasi penguasa lebih lantang ketimbang suara-suara dari masyarakat. Padahal, sebagai watchdog, media semestinya berjarak dengan kekuasaan dan memihak kebenaran.

Dengan kondisi itu, Subekti menilai ada indikasi instruksi khusus, baik langsung maupun tidak langsung, yang berupaya mengubah arah pemberitaan terkait aksi. Framing berita yang semula fokus pada tuntutan dan kemarahan publik, kini beralih menjadi tanggung jawab sosial masyarakat agar demonstrasi tidak berubah menjadi kekerasan.

“Dalam hal ini, institusi media menjadi ‘pengkhianat’ karena tidak lagi fokus pada realisasi tuntutan publik, melainkan lebih menjadi alat fabrikasi narasi penguasa,” kata Subekti.

Ia memandang fenomena ini bukan hal yang organik, melainkan sudah didesain untuk meredam gerakan rakyat. Media kerap memanipulasi bahasa dengan istilah-istilah seperti “damai”, “anarkisme”, dan “anarko”. Istilah-istilah ini digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari kemarahan terhadap penguasa menjadi konflik horizontal antara demonstran yang baik dan perusuh.

Selain itu, Subekti juga mengkritisi cara media yang memberi sorotan berlebih pada sosok gubernur yang seolah-olah muncul sebagai pahlawan, sehingga media dengan mudah dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan. Dalam hal ini, media dikolonisasi dan dikooptasi oleh penguasa untuk meningkatkan elektabilitas atau tujuan politik tertentu.

Ia menyayangkan sikap media yang tidak independen. Seharusnya, media bekerja dengan skeptisisme dan kritisisme yang tinggi. Salah satu bentuknya, mempertanyakan kinerja penguasa, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban mereka. Dengan demikian, media dapat kembali pada peranannya sebagai pilar utama dalam kehidupan berdemokrasi.

Kepada publik, Subekti menyarankan agar selalu melakukan verifikasi berlapis atas informasi yang diterima. Masyarakat sebaiknya mampu memilah informasi dengan menelusuri sumber dan kepentingan di baliknya. Langkah ini dapat membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam bias media.(*)

Laporan Derri Nugraha

Liputan ini mendapat dukungan dari Yayasan Kurawal sebagai upaya memperkuat demokrasi.