Penyitaan buku oleh kepolisian merefleksikan logika kekuasaan yang berupaya menginternalisasi kontrol terhadap pengetahuan dan gagasan. Dengan dalih “kepentingan penyidikan”, pemegang otoritas secara implisit membangun narasi bahwa pemahaman dan pikiran tertentu merupakan ancaman. Realitas ini menunjukkan bahwa kekuasaan hendak mengatur dan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diketahui masyarakat.

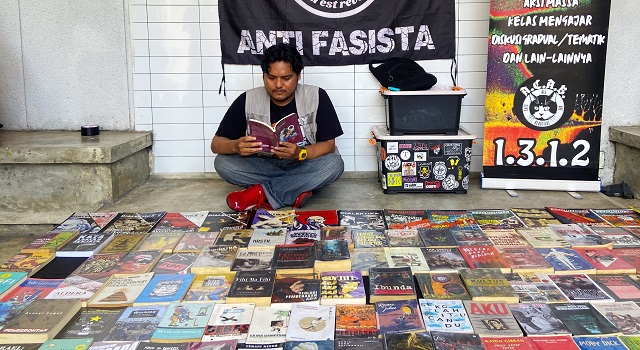

Putra Pratama baru saja menata berbagai buku di atas karpet. Buku-buku dengan berbagai tema – sejarah, filsafat, sains populer, hingga fiksi – tersusun dengan apik. Beberapa judul tentang revolusi dan ideologi tampak menarik perhatian.

Sore itu, 21 September 2025, Putra bersama Forum Literatur berpartisipasi dalam diskusi Hari Tani Nasional di Kafe Boja, Bandar Lampung. Di sela-sela diskusi, mereka membuka lapak baca buku gratis, memungkinkan pengunjung membaca di tempat atau meminjam dengan syarat dikembalikan setelah selesai.

Sejak 2024, Forum Literatur menggerakkan anak muda Lampung dengan visi menghidupkan kembali minat literasi. Mereka mengoperasikan perpustakaan jalanan yang menjadi ruang bagi pertukaran gagasan, pertunjukan seni, dan demonstrasi.

Kolektivitas ini inklusif, merangkul berbagai kalangan tanpa membeda-bedakan. Mahasiswa, pengemudi ojek online, komunitas Punk, skateboard, hingga suporter sepak bola, semua menjadi bagian dari komunitas yang dinamis.

Di Forum Literatur, gagasan mengalir bebas dan pengetahuan menjadi milik bersama. Hingga kini, konsistensi mereka dalam menyalakan literasi di Lampung terus berjalan.

Namun, belakangan ini, Putra dan kawan-kawannya merasa gelisah. Kabar penyitaan buku di berbagai daerah oleh kepolisian mengusik nurani. Hari-hari melapak tak lagi seperti biasanya; mata mereka selalu awas terhadap sekeliling, takut akan datangnya ketidakpastian.

Di tengah situasi yang memanas, aparat terus menyelidiki kasus-kasus kerusuhan selama gelombang protes bulan lalu. Buku-buku yang disita menjadi salah satu fokus penyelidikan, menambah kecemasan di kalangan komunitas literasi.

Di Jakarta, Polda Metro Jaya menyita sejumlah buku dari kediaman Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. Ia menjadi salah satu dari 43 tersangka kerusuhan saat demo pada Agustus 2025. Polisi menuduh Delpedro menghasut pelajar, termasuk anak di bawah umur, untuk melakukan “aksi anarkis.”

Selain Delpedro, nama-nama lain seperti Muzaffar Salim dari Lokataru, Syahdan Husein dari Gejayan Memanggil, Khariq Anhar dari Universitas Riau, serta RAP dan FL turut terseret.

Dalam penggeledahan kantor Lokataru Foundation, aparat mengamankan sejumlah barang, termasuk buku dan spanduk. Tiga buku dibawa polisi dengan dalih kepentingan penyidikan. Salah satu buku yang diambil berjudul “Negeri Pelangi” karya Ras Muhamad, Duta Reggae Indonesia. Buku ini mengisahkan peran musik reggae dalam menyatukan perbedaan dan mempromosikan perdamaian.

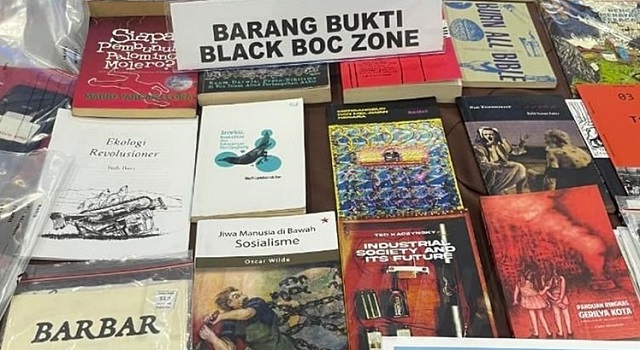

Polda Jawa Timur juga menyita 11 buku sebagai barang bukti dalam kasus kerusuhan yang melibatkan ratusan orang. Buku-buku tersebut membahas anarkisme, marxisme, dan strategi perjuangan, seperti karya-karya Karl Marx, Emma Goldman, dan Che Guevara.

Kepolisian menilai bacaan-bacaan tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap cara pandang dan tindakan. Atas logika itu, aparat menganggap penting mendalami buku-buku yang dibaca para tersangka guna mencari motif dan pola kerusuhan.

Sebanyak 33 dari ratusan orang yang ditangkap menjadi tersangka. Perbuatan mereka dijerat bermacam pasal, dengan ancaman hukuman yang bervariasi dari dua tahun penjara hingga pidana mati.

Selain Jakarta dan Jawa Timur, Polda Jawa Barat pun menyita ratusan buku dari 26 tersangka. Mereka dituding merencanakan dan melakukan “aksi anarkis” dengan beraneka alat, termasuk bom molotov dan petasan.

Dalam barang bukti, terdapat buku-buku yang menelaah anarkisme, sosialisme, dan komunisme. Contohnya, “Anak Semua Bangsa” karya Pramoedya Ananta Toer; “Jiwa Manusia di Bawah Sosialisme” karya Oscar Wilde; “Sastra dan Anarkisme”, “Komunisme and Aidit”, “Why I Am Anarchist”, serta puluhan buku dan artikel lainnya.

Polisi mengklaim penyitaan buku berdasarkan penyidikan faktual. Namun, belum ada penjelasan ihwal relevansi buku dengan tindak pidana oleh orang-orang yang ditangkap.

Putra berpendapat bahwa menjadikan buku sebagai barang bukti kejahatan adalah cacat logika. Sebab, buku hanyalah sarana menyampaikan ide dan pengetahuan. Berbeda dengan tindak kriminal yang merupakan pilihan individu, bukan akibat langsung dari bacaan.

Ia juga mengkritik pemahaman polisi soal anarkisme yang menganggapnya sebagai bentuk kekerasan. Padahal, secara historis, Pierre Joseph Proudhon mendefinisikan, “anarki adalah ketertiban.” Di Indonesia, anarkisme sering dimaknai keliru, yakni aksi rusuh dan merusak.

Dalam pandangan Proudhon, masyarakat tanpa otoritas eksternal dapat mencapai ketertiban sosial sejati melalui kerja sama sukarela dan pengarahan diri individu, sebuah konsep yang disebutnya mutualisme. Ia percaya bahwa membebaskan diri dari hierarki politik dan ekonomi yang mapan, masyarakat dapat mengorganisir diri berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, membentuk federasi komunitas dan koperasi pekerja untuk menggantikan negara dan sistem kapitalis. Dari pengertian tersebut, anarkisme yang mengusung ketertiban, solidaritas, dan pembebasan dari penindasan justru dimaknai sebagai kejahatan.

“Itulah mengapa penting menumbuhkan budaya literasi yang baik. Polisi harus membaca sejarah, sehingga tidak serampangan menuduh, apalagi keliru dalam mengartikan,” kata Putra.

Ia bilang, jika massa aksi yang dituduh berbuat rusuh disebut anarkis, maka polisi justru lebih layak menyandang label itu. Di banyak tempat, aparat menjadi aktor utama yang represif terhadap warga. Laporan-laporan media bahkan menunjukkan bahwa aparatlah yang menjadi biang kerusuhan dan pelaku perusakan fasilitas publik.

Penyitaan buku oleh polisi juga menimbulkan pertanyaan besar. Buku-buku yang disita telah diberi ISBN dan direstui beredar di Indonesia. Ini berarti negara telah memberikan izin untuk pencetakan dan penyebarluasan buku-buku tersebut. Lalu, bagaimana mungkin buku-buku itu kemudian dinyatakan sebagai bukti kejahatan? Apakah ini bukan pertanda bahwa negara harus bertanggung jawab atas kegagalan sistem yang membiarkan buku-buku itu beredar?

Sebagai pustakawan jalanan, Putra memandang penyitaan buku merupakan bentuk upaya yang semakin mendegradasi literasi masyarakat dan menyempitkan ruang berpikir. Indonesia – negara yang memiliki perpustakaan terbanyak kedua di dunia setelah India – belum mampu menciptakan iklim literasi yang kondusif. Akses buku masih eksklusif, dengan perpustakaan yang beroperasi pada jam kerja masyarakat, membuat warga yang sibuk tak dapat mengakses buku.

Selain itu, pajak tinggi untuk buku membuat harganya tidak terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. Dengan harga rerata Rp100-Rp150 ribu, pekerja harus bekerja seharian penuh hanya untuk membeli satu buku. Bandingkan dengan Malaysia, di mana warga hanya perlu bekerja dua jam untuk mendapatkan buku yang sama.

“Negara ini memang ingin terus memelihara kebodohan masyarakat supaya mudah dikendalikan sesuai kepentingan politik penguasa,” ujarnya.

Senada dengan Putra, editor Penerbit Independen (PIN) Arif Novianto mengatakan, menjadikan buku sebagai barang bukti kejahatan hanya memperburuk kondisi literasi. Jika sebuah buku dijadikan sebagai tolok ukur tindakan seseorang, maka semua buku berpotensi diamankan karena memuat pikiran atau gagasan tertentu. Hal ini dapat membuat masyarakat semakin takut untuk membaca. Padahal, kehadiran buku merupakan dasar utama menumbuhkan kemampuan berpikir dan menguji ide.

Buku-buku yang disita polisi dari para tersangka, beberapa di antaranya adalah terbitan PIN. Penerbit yang berbasis di Yogyakarta ini dikenal karena buku-buku kritis.

Bagi Arif, memosisikan buku sebagai ancaman sama dengan takut terhadap pikiran yang bebas dan merdeka. Pemerintah seharusnya mendukung agar setiap orang bebas membaca buku apa pun. Sebab, pikiran atau gagasan harus selalu diuji dan dipertentangkan supaya kultur skeptis dan kritis terus tumbuh di masyarakat.

Regulator kebijakan seyogianya memberi prioritas pada pertumbuhan industri buku. Bila pemerintah bisa menganggarkan dana triliunan untuk program makan gratis, mengapa tidak melakukan hal yang sama untuk pengembangan literasi?

“Anggaran negara bisa untuk subsidi agar buku tidak lagi mahal, bahkan gratis, sehingga mudah dijangkau semua kalangan,” kata Arif.

***

Di Indonesia, penyitaan buku bukan akhir dari semuanya. Pemerintah telah lama melarang gagasan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Kisah Sukisno, mantan jurnalis, menjadi contoh nyata.

Pada Maret 2020, Kisno – sapaan akrab Sukisno – sedang mengabadikan aktivitas warga di kompleks Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung. Tiba-tiba, dua anggota TNI menghampirinya. Salah satu dari mereka meminta Kisno berhenti mengambil foto. Suaranya tegas, namun tidak keras.

Kaus Kisno menarik perhatian kedua tentara itu. Di atasnya tergambar pena dan kamera yang menyilang, dengan tulisan “I Am Journalist.”

Bagi Kisno, itu hanya lambang pekerjaan jurnalis. Namun, bagi tentara, gambar tersebut menyerupai simbol organisasi terlarang. Mereka kemudian meminta Kisno menunjukkan tanda pengenal, lalu mengambil foto Kisno dengan kausnya.

“Alamat rumahmu?” tanya tentara sebelum membolehkan Kisno pergi. “Kami akan menyita kaus ini sebagai barang bukti.” Kisno pun meninggalkan lokasi dengan perasaan waswas.

Malamnya, panggilan dari nomor tak dikenal terus berdatangan. Kisno tidak menghiraukan, tapi pikiran soal tentara yang menemuinya sore itu terus membekas. Lalu, kepala desa setempat menelepon.

“Dua mobil mencari kamu,” ujarnya.

Kisno merasa bingung dan takut. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, keluarga mengabari bahwa tentara sudah di rumah. Kisno tak kuasa menghindar, lalu pulang. Sesampai di rumah, tentara selesai menggeledah, tapi tidak menemukan apa-apa.

Kisno disambut empat petugas yang tampak serius. Lima lainnya menunggu di mobil. Salah satu di antara mereka adalah perwira Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mabes TNI. Militer kembali mempertanyakan kaus yang dipakai Kisno.

“Gambar kausmu mirip dengan palu dan arit di lambang PKI,” kata mereka. Kisno membantah, “Itu pena dan kamera, bukan palu-arit.”

Sementara, warga setempat heboh, bertanya-tanya mengapa aparat mencari seorang jurnalis pada tengah malam, apalagi masa Pandemi Covid-19. Banyak orang yang meninggal akibat pagebluk itu, tapi tentara lebih mengkhawatirkan kaus Kisno sebagai ancaman.

Angkatan bersenjata meninggalkan rumah Kisno sekitar pukul 23.30 WIB. Peristiwa tersebut menjadi perbincangan warga setempat selama berminggu-minggu. Kisno yang tidak melakukan kesalahan apa pun harus disatroni aparat hingga ke kampungnya.

Kisno melihat tindakan militer berlebihan. Seharusnya, negara tak perlu takut dengan simbol atau lambang tertentu, karena itu bagian dari kebebasan berekspresi.

“Kecuali, saya melakukan kejahatan atau kekerasan. Ini kan hanya pakai kaus,” kata Kisno.

Penyelenggara negara resmi membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang melalui Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966. Beleid tersebut juga melarang segala bentuk kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme atau Marxisme-Leninisme.

Sejak saat itu, ruang diskusi tentang komunisme, buku-buku terkait, dan simbol-simbol yang menyerupai PKI dibubarkan dan disita aparat. Berbagai sumber melaporkan, selama 1965-1966, lebih dari setengah juta orang tewas karena dituduh terafiliasi dengan PKI atau komunis.

Kejahatan Kemanusiaan

Dosen sosiologi Universitas Lampung Fuad Abdulgani mengatakan, pelarangan buku dan gagasan tak terlepas dari dinamika politik suatu negara. Ia melihat tindakan represif seperti ini sering kali terjadi di negara-negara dengan rezim politik otoriter atau fasis.

Penguasa melihat gagasan atau pengetahuan yang dianggap bertentangan dengan otoritas sebagai ancaman. Contohnya, ketika Nazi berkuasa di Jerman, buku-buku progresif dibakar untuk memastikan tidak ada ide yang tumbuh selain fasisme.

Demikian pula selama penjajahan Belanda di Indonesia. Pemerintah kolonial menerbitkan daftar buku yang dianggap mengancam. Dalam konteks ini, pelarangan buku dan gagasan bukan hanya soal keamanan nasional, tetapi juga tentang bagaimana negara mengatur dan mengontrol warganya.

Bahkan setelah Indonesia merdeka, praktik sensor terhadap buku dan ruang diskusi terus berlanjut. Ini memperlihatkan bahwa pemerintah masih mempertahankan sistem politik yang otoriter, lebih mengutamakan kekuasaan daripada kepentingan rakyat.

Segala upaya itu bertujuan melanggengkan kekuasaan yang menindas. Penguasa tak ingin ada individu atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Asumsi dasarnya adalah bahwa otoritas ingin pemikiran warga seragam dan sejalan dengan pemerintah.

Namun, demokrasi justru dibangun atas dasar perbedaan. Demokrasi menghendaki perbedaan setiap warga untuk dikomunikasikan, bukan dihilangkan atau diseragamkan. Konsensus yang baik hanya dapat muncul ketika perbedaan dipersilakan untuk beradu gagasan, berdebat, berdialog, dan berdiskusi. Pada kondisi ini, kebebasan berpikir dan berekspresi menjadi kunci penting bagi perkembangan demokrasi yang sehat.

Setiap gagasan dan ilmu pengetahuan harus bebas disebarluaskan agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik. Demokrasi membutuhkan warga negara yang kritis dan skeptis, dan hal ini hanya dapat tumbuh dalam lingkungan yang memungkinkan kebebasan berpikir secara luas.

Dalam konteks ini, pelarangan, pembakaran, dan penyitaan buku merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpikir dan kebebasan akademik. Pun pelanggaran atas hak setiap orang untuk membaca dan mengakses informasi.

Fuad memandang penyitaan buku oleh aparat sebagai kejahatan kemanusiaan. Sebab, tindakan tersebut membatasi pikiran dan membunuh kesempatan ide untuk tumbuh. Ini bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang berpikir.

“Buku adalah pondasi peradaban, dan menyita buku sama dengan menghancurkan peradaban itu sendiri,” ujarnya.

Koordinator Serikat Pekerja Kampus (SPK) Lampung itu menyerukan perlawanan terhadap pembungkaman ini. Ruang diskusi, bedah buku, dan perpustakaan jalanan seperti Forum Literatur mesti semakin digiatkan. Dengan pengetahuan dan wawasan yang baik, warga tidak akan mudah tunduk terhadap penguasa.(*)

Laporan Derri Nugraha

Liputan ini mendapat dukungan dari Yayasan Kurawal sebagai upaya memperkuat demokrasi.