Melalui kisah PSI, Imam Yudotomo menawarkan perspektif mendalam tentang siapa itu orang-orang sosialis. Mereka membedakan diri dari komunis dan nasionalis dengan menekankan keadilan sosial dan martabat kemanusiaan. Dengan penelusuran historis yang rinci, tulisan ini mengungkap kompleksitas gerakan sosialis dan relevansinya dalam konteks politik kontemporer.

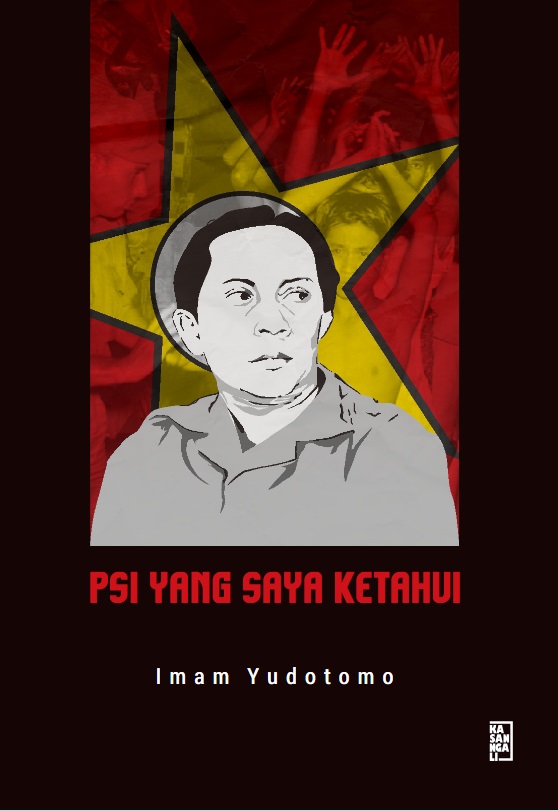

Esai ini merupakan pengantar buku yang berjudul “PSI Yang Saya Ketahui”, karya Imam Yudotomo, Penerbit Kasanngali, Yogyakarta (2021). Esai ini diterbitkan kembali dalam bentuk tulisan lepas atas izin editor dan penerbit buku dengan harapan dapat diketahui oleh khalayak luas tentang sebuah periode sejarah yang penting dalam perjalanan republik ini.

Riwanto Tirtosudarmo | Peneliti Sosial Independen

Imam Yudotomo mendedikasikan buku yang telah ditulisnya untuk “mereka yang berusaha dan bersedia menjadi orang sosialis pada saat gerakan sosialis berada dalam kegelapan dan sepertinya tidak mempunyai harapan.” Membaca kalimat ini, saya tidak bisa menghindari pertanyaan, “Siapa itu Orang Sosialis?” dan “Apa itu Gerakan Sosialis?”

Sebelum membaca teks buku, dua pertanyaan di atas seolah-olah membangkitkan rasa penasaran dan dorongan untuk mendapatkan jawaban dari isi buku itu. Buku ini oleh penulisnya diberi judul “PSI Yang Saya Ketahui”.

PSI singkatan dari Partai Sosialis Indonesia. Partai ini didirikan Sutan Sjahrir pada 1948 dan dibubarkan penguasa saat itu pada 1960. Jadi, PSI sebagai partai politik hanya berumur 12 tahun. Hal menarik, PSI sebagai ingatan kolektif dan PSI sebagai identitas perpolitikan tertentu, sepertinya terus berlanjut.

Penulis buku ini lahir di Yogyakarta pada 12 Mei 1941. Pun meninggal di Yogyakarta pada 27 November 2015. Artinya, hampir enam tahun tatkala pengantar ini ditulis. Jadi, Imam Yudotomo (selanjutnya saya singkat IY) baru berumur 7 tahun ketika PSI berdiri.

Dibesarkan oleh bapak ibunya yang menjadi anggota PSI, menjadikan IY sejak kecil telah terbiasa mendengar cerita PSI. Ia mendasarkan stori PSI dari orang-orang yang mengetahui secara langsung. Terutama, kedua orang tua dan teman-teman orang tuanya, baik yang menjadi anggota maupun bukan, tetapi mengenal PSI.

Dengan demikian, pengetahuan soal PSI yang kemudian ditulis menjadi buku diperoleh secara tidak langsung melalui orang-orang lain yang menjadi narasumbernya. Teks sebagai rekaman dari pengetahuan, dalam kasus ini, bisa dikatakan melalui dua tahap penafsiran. Pertama, tafsir dari para narasumber. Kedua, penafsiran si penulis memindahkan tafsiran pertama. Oleh karena itu, apa yang diketahui oleh penulis adalah rekaman dari dua kali penafsiran mengenai PSI.

Sejak awal, IY mengatakan bahwa bukunya tidak bersifat akademis. Bahkan, ia secara sengaja menghindarkan penggunaan buku atau tulisan lain sebagai rujukan.

Sebelum menulis kata pengantar buku ini, perlu saya sampaikan bahwa saya tidak mengenal Imam Yudotomo secara pribadi. Ketika saya dihubungi untuk membuat kata pengantar, pertanyaan tentang siapa Imam Yudotomo langsung muncul.

Saya memang pernah mendengar namanya sebagai aktivis NGO di Yogyakarta. Meskipun bisa mencari informasi lebih lanjut melalui Google, saya memilih tidak melakukannya. Saya tak mencari lebih jauh siapa itu IY. Sebab, ketika membaca bukunya, yang saya hadapi benar-benar sebuah teks. Saya berusaha menganggap penulisnya tidak ada. Melalui perbincangan dengan teks itulah kata pengantar ini ditulis.

Sejak halaman pertama, saya menangkap bagaimana teks itu berbicara soal “Kehebatan PSI.” Meski partai kecil, namun tidak lekang ditelan zaman. Berbeda dengan partai kecil lainnya, seperti Partai Indonesia Raya (PIR) dan Partai Rakyat Nasional (PRN).

Menurut tafsir penulis, kehebatan PSI tak lain adalah punya ideologi yang jelas. PIR dikatakan oleh penulis sebagai nasionalis-feodal, sementara PRN cuma sempalan Partai Nasional Indonesia (PNI).

IY dengan jelas mengatakan bahwa bukunya dimaksudkan untuk menunjukkan kehebatan-kehebatan PSI. Sekalipun partai kecil, “cuman sejimet” kata Profesor Slamet Iman Santoso – guru saya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) – namun PSI mampu membuktikan diri sebagai partai yang memiliki pengaruh besar. Kehebatan PSI, menurut IY, tidak dapat dilepaskan dari sosok dan peran Sutan Sjahrir. Karena itu, IY terus terang mengakui bahwa bukunya mungkin lebih tepat dikatakan sebagai buku tentang Sutan Sjahrir.

Kembali pada ungkapan Profesor Slamet, kalau saya pikir-pikir ada semacam rasa kagum. Sebagai mahasiswa baru UI pada awal 1970-an, saya pun merasakan ada semacam “charm” ketika mendengar nama PSI, tanpa dapat mendeskripsikan apa yang “charming” dari partai itu.

Barangkali ada sesuatu yang berhubungan dengan intelektualitas, kecendekiaan; kualitas yang dekat dengan dunia pemikiran, dunia kampus. Mungkin itu juga yang membuat saya mengiyakan ketika diminta untuk menulis kata pengantar. Ada semacam rasa simpati yang diam-diam saya miliki terhadap PSI – sebuah partai politik “yang cuma sejimet” kata Profesor Slamet, guru saya itu.

Dalam perjalanan waktu, sebagai mahasiswa UI tahun 70-an, ketika Peristiwa Malari 1974 meletus di Jakarta, tokoh-tokoh PSI ditangkap. Mereka dianggap mendalangi gerakan mahasiswa yang menentang Soeharto. Salah satu tokoh eks PSI yang turut ditangkap adalah Soedjatmoko, sosok yang dianggap dekan fakultas kebebasan kaum intelektual Indonesia.

Buku ini terbagi empat bagian. Pertama, berkisah sejarah kelahiran PSI. Bagian kedua, membahas lingkungan biologis, genetika sosiologis dan genetika ideologis, PSI dan tokoh-tokohnya. Bagian ketiga, bercerita ihwal kiprah politik PSI. Bagian terakhir, mengisahkan apa yang terjadi setelah PSI dibubarkan hingga zaman reformasi.

Pembabakan yang dibuat oleh penulis cukup sederhana. Namun, berhasil mengungkap secara komprehensif apa yang ingin dikemukakan, yaitu mengapa PSI hebat.

PSI lahir dalam Kongres Partai Sosialis (PS) di Madiun. Proses kelahirannya berbarengan dengan jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin pada 19 Januari 1948. Secara resmi, PSI berdiri di Jakarta pada 12 Februari 1948. Pendiriannya diwarnai perpecahan dalam tubuh kelompok kiri, antara kelompok Sjahrir dan kelompok Amir Sjarifuddin. Tapi, siapa sesungguhnya yang disebut sebagai kelompok kiri di Indonesia? Mengapa terjadi perpecahan dalam tubuh kelompok kiri?

Perbedaan pendapat antara kelompok Sjahrir dan kelompok Amir Sjarifuddin, berdasarkan penafsiran IY, karena kelompok Amir Sjarifuddin dianggap telah menyimpang dari kesepakatan kongres Partai Sosialis di Yogyakarta, 25-26 Februari 1946. Kegentingan di antara kekuatan-kekuatan nasional memang memuncak pascaproklamasi kemerdekaan.

Kegentingan itu tercermin dari derasnya pergantian kabinet. Kabinet pertama yang dipimpin Sjahrir jatuh pada 3 Juli 1947, digantikan oleh kabinet yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin yang kemudian jatuh pada 29 Januari 1948. Sejak itu, kabinet menjadi kabinet presidensial yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Kegentingan memuncak dengan meletusnya Peristiwa Madiun yang mengakibatkan Amir Sjarifuddin dihukum mati dan terbunuhnya Tan Malaka di tangan tentara.

IY melakukan penelusuran yang menarik tentang periode sejarah penting, yaitu perpecahan di kalangan pemimpin pergerakan nasional sejak masa pendudukan Jepang. Perpecahan ini terjadi karena adanya dua kubu dengan sikap politik yang berbeda terhadap kekuasaan Jepang. Kubu pertama, yang dipimpin Soekarno, Hatta, dan Supomo, memilih sikap kooperatif dengan Jepang. Sementara, kubu kedua di bawah komando Amir Sjarifuddin, Sjahrir, dan Tan Malaka menentang Jepang.

Penemuan ini memiliki implikasi penting yang masih relevan sampai sekarang. Misalnya, kita dapat memahami bahwa para pemimpin gerakan yang duduk di BPUPKI – lembaga yang dibentuk Jepang untuk menyusun UUD 1945 – tidak mewakili aspirasi kubu yang melakukan gerakan bawah tanah. Dalam konteks ini, pernyataan Tan Malaka “Merdeka 100 persen” menjadi lebih dapat dipahami. Selain itu, IY juga mencatat bahwa kerja sama Sjahrir dan Amir Sjarifuddin bertujuan menyelamatkan proklamasi, sehingga Republik Indonesia tidak dianggap bentukan Jepang.

Dalam proses politik selanjutnya, Sjahrir-Amir Sjarifuddin memegang posisi sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Pekerja KNIP serta menyusun kabinet baru. Dalam kabinet baru, Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri dan Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Pertahanan, sebuah jabatan strategis dalam menghadapi tekanan dari pihak sekutu dan Belanda yang kembali menguasai Indonesia. Kerja sama antara Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, menurut IY, adalah satu-satunya pilihan. Sebab, Sjahrir tidak bisa bekerja sama dengan para nasionalis, seperti Soekarno-Hatta yang proJepang. Sjahrir pun tidak dapat berkoalisi dengan Tan Malaka yang menginginkan perlawanan bersenjata terhadap sekutu dan Belanda.

Dalam pandangan Sjahrir, kerja samanya dengan Amir Sjarifuddin diharapkan mampu menarik dukungan dari negara-negara Eropa Timur. Dukungan tersebut guna mengimbangi dominasi Amerika Serikat yang diramalkan Sjahrir akan semakin kuat di masa depan.

Menurut IY, kesamaan pengalaman antiperang dari Sjahrir dan Amir Sjarifuddin menjadikan keduanya sepakat untuk berjuang melalui jalur diplomasi ketimbang perang. Ketika Sjahrir digantikan Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri, Amir tak serta-merta menghabisi kelompok Sjahrir. Sebab, Amir masih memerlukan Sjahrir dalam kancah diplomasi internasional.

Kendati tidak menggunakan buku lain sebagai rujukan, IY menceritakan dengan baik peristiwa sejarah yang penting. Sebagai contoh, kisahnya tentang keberhasilan Sjahrir sebagai ketua delegasi Indonesia dalam sidang di Dewan Keamanan PBB 1947. Forum itu akhirnya menyepakati pembentukan Komisi Tiga Negara untuk mencari solusi atas sengketa kedaulatan Belanda dan Indonesia.

Persekutuan kubu Sjahrir dan Amir Sjarifuddin dalam tubuh Partai Sosialis (PS) terbukti tidak mampu bertahan. Bibit-bibit perpecahan dalam tubuh Partai Sosialis, yang oleh IY disebut sebagai representasi dari kaum kiri di Indonesia, sudah terlihat sejak pengumuman hasil Perjanjian Linggarjati. Saat itu, Sjahrir sebagai Perdana Menteri juga bertindak sebagai kepala perwakilan delegasi Indonesia.

Perjanjian Linggarjati yang menghasilkan Republik Indonesia Serikat (RIS) dianggap oleh kubu Amir Sjarifuddin sebagai kegagalan. Karena itu, perundingan harus diganti dengan perjuangan. Momen-momen sejarah, antara 1945-1949 mungkin bagian terpenting yang kemudian menentukan arah republik selanjutnya. Dalam menggambarkan gerakan kaum sosialis di bawah Sjahrir inilah buku IY memberikan sumbangan penting.

Karya IY ditulis dengan tujuan untuk menunjukkan kehebatan PSI sebagai partai dengan ideologi yang jelas, serta memuji kepemimpinan Sjahrir yang karismatik. Buku ini dapat dianggap sebagai pledoi partai kecil, namun berpengaruh. Penulis mengisahkan periode perundingan dengan Belanda, di mana Sjahrir menjadi tokoh utama yang mewakili Republik Indonesia yang masih muda. Melalui kisah ini, terlihat jelas bagaimana Sjahrir memperlihatkan kehebatannya dalam kancah politik internasional.

Meskipun hasil perundingan yang dipimpin Sjahrir dianggap gagal oleh mereka yang memilih perlawanan fisik, IY menunjukkan bahwa diplomasi Sjahrir berhasil membuktikan bahwa Indonesia bukanlah negara boneka Jepang. Bagian buku yang membahas perundingan Linggarjati dan Renville, yang dimediasi oleh pihak sekutu dan PBB, merupakan bagian yang sangat penting. Melalui perspektif penulis, terlihat bagaimana Sjahrir menyelamatkan proklamasi Indonesia dengan sikap kenegaraannya.

Bagi saya, pemetaan kubu politik yang dibuat penulis dalam periode awal setelah proklamasi menjadi empat kelompok sangat menarik. Penulis mendikotomikan antara apa yang disebutnya sebagai kelompok nasionalis dan kelompok agama, sebagai kelompok yang proJepang; dan disisi lain kelompok yang semula tergabung dalam Partai Sosialis, namun kemudian pecah menjadi kelompok Sjahrir dan kelompok Amir Sjarifuddin. Buku ini memfokuskan ketegangan yang terus berlangsung di dalam kubu eks Partai Sosialis, yang bisa dikatakan sebagai golongan kiri di Indonesia.

Sebagai anak biologis dan anak ideologis PSI, IY menunjukkan bagaimana perpecahan golongan kiri merupakan ulah dari tokoh-tokoh PKI, seperti Muso, yang dalam bahasa penulis merupakan boneka Moskow. Penulis, seperti tidak sedikit penulis lain, melihat kesinambungan kegagalan gerakan kaum komunis Indonesia sejak 1926, 1948 dan 1965. Dalam kaitan inilah siapa yang dimaksud oleh penulis sebagai orang sosialis dan gerakan sosialis menjadi jelas, yaitu mereka yang berada di kubu gerakan kiri, tetapi bukan penganut komunisme.

Dinamika dan kemudian keretakan golongan kiri yang semula tergabung dalam Partai Sosialis diperlihatkan secara rinci dengan penyebutan secara jelas nama-nama tokohnya, seperti Suripno, Abdulmadjid, dan Setiajid. Mereka aktif sebagai anggota Partai Komunis Belanda.

Upaya untuk menggali sejarah politik yang menjadi identitas kelompok sosialis yang memilih jalan berbeda dengan kelompok komunis pun terlihat. Misalnya, apa yang oleh penulis diistilahkan sebagai “genetika kelompok Sjahrir” yang tampaknya berawal pada strategi mendidik kader daripada strategi memobilisasi massa. Pilihan strategi yang berbeda dari gerakan kiri, antara di satu sisi Sjahrir-Hatta dan di sisi lain Amir Sjarifuddin, Musso dan Tan Malaka; sangat patut disesalkan. Meskipun keduanya bagian dari gerakan kiri, namun perbedaan strategi yang seharusnya saling melengkapi justru saling meniadakan, “zero sum game”.

Ketika PSI sebagai partai politik dibubarkan pada 1960, IY sudah berusia 19 tahun – sebuah umur yang cukup untuk memahami situasi politik saat itu. Dalam bukunya, apa yang kemudian dilakukan oleh para mantan anggota PSI juga menarik. IY – yang tumbuh dan berkembang dalam periode pascapembubaran PSI – berusaha merekonstruksi apa yang kemudian terjadi dengan para pengikut dan penerus cita-cita PSI.

Jika melihat nama-nama narasumber yang lebih dari 20 orang, termasuk kedua orang tua penulis, sebagai pembaca, saya tidak bisa menilai apakah nama-nama tersebut benar-benar mewakili mereka yang dimaksud sebagai “tokoh PSI”. IY mendasarkan penulisan bukunya pada wawancara dengan para tokoh yang masih bisa ditemui.

Selain itu, di bagian akhir buku, terdapat daftar sekitar 40 “bahan-bahan bacaan” yang mencakup karya-karya penting, seperti disertasi Ben Anderson “Java in the Time of Revolution”, tiga jilid pertama dari lima jilid buku Harry Poeze “Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia”, dan tulisan-tulisan Sjahrir dan tokoh-tokoh PSI lainnya, seperti Sarbini Sumawinata. Keberadaan daftar “bahan-bahan bacaan” ini menunjukkan bahwa meskipun penulis menyatakan bukunya bukanlah buku akademis, namun tetap dapat dilihat bahwa karya tersebut tak hanya didasarkan pada imajinasi penulis semata.

Judul buku ini, “PSI Yang Saya Ketahui”, mencerminkan kerendahan hati penulisnya. IY tidak mengklaim sebagai orang yang paling mengetahui PSI. Bukunya merupakan tawaran tafsir mengenai PSI. Para pembaca sejarah politik Indonesia mengetahui telah beredarnya berbagai literatur, baik kumpulan tulisan maupun buku utuh soal PSI.

Sebagai bagian dari sejarah politik Indonesia, PSI adalah bagian penting dari pembentukan Indonesia. Dalam memahami proses inilah saya kira sumbangan IY patut mendapatkan apresiasi.

IY tumbuh sebagai sosok penting di tengah perubahan besar Indonesia. Perjalanan hidupnya berlangsung ketika kaum kiri dieliminasi dari panggung politik. PSI, yang berhaluan sosialis namun bukan komunis, disingkirkan dari pemolitikan karena dianggap terlibat pemberontakan daerah pada 1956-1958.

Dekrit Presiden 1959, yang menandai meningkatnya otoritarianisme Soekarno, menjadi konteks penting bagi penghapusan PSI dari kancah politik. Hal ini sejalan dengan apa yang disebut Herbert Feith sebagai “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia”. Penghapusan PSI bertepatan dengan naiknya pengaruh kaum kiri lain, yaitu komunis. Krisis politik pada 1965, yang mencapai puncaknya setelah Dekrit Presiden 1959, terutama antara TNI dan PKI, membuka kemungkinan baru bagi PSI untuk kembali muncul.

Dalam buku IY, kisah PSI pascapembubaran pada 1960 dan upaya para tokohnya untuk membangkitkan kembali setelah 1965, menunjukkan bagaimana sejarah politik Indonesia semakin menjauhi kemungkinan bangkitnya kaum kiri. Tragedi dan paradoks kaum kiri di Indonesia terlihat jelas dalam konteks ini. PSI tak hanya berhadapan dengan “saudara sepupunya” dari kubu komunis, tetapi juga dengan kekuatan politik militer di bawah Jenderal Nasution, yang seperti PKI, memiliki pengaruh besar di lingkaran dalam Soekarno.

Setelah pembubaran PSI, dua tokoh utama partai, Sjahrir dan Subadio Sastrosatomo, ditangkap pada 1962. IY menggunakan istilah “hirarkis-organisatoris” untuk menggambarkan garis politik resmi PSI, yang dipimpin oleh Subadio Sastrosatomo, Djohan Syahruzah, dan Sarbini Sumawinata. Istilah ini digunakan untuk membedakan dengan kelompok-kelompok eks-PSI lainnya yang memiliki pendekatan berbeda, seperti kelompok Sumitro Djojohadikusumo yang dianggap menganut garis keras, atau kelompok Sumarno, Rahman Tolleng, dan Sarwono Kusumaatmadja yang berhasil menyusup ke Golkar setelah 1965.

IY mengisahkan dengan detail berbagai kegiatan tokoh-tokoh PSI di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Berdasarkan kisah ini, IY menyimpulkan bahwa upaya untuk membangun kembali PSI gagal karena masing-masing kelompok bergerak sendiri tanpa koordinasi yang efektif.

Bab-bab terakhir buku ini mengisahkan secara rinci tentang generasi baru yang meneruskan gagasan PSI, dengan penekanan pada pendidikan kader dan pemikiran. Bagian ini sangat penting bagi para peminat politik, aktivis sosial, dan peneliti dinamika politik Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan ada orang lain yang dapat menguraikan kiprah “orang-orang Sosialis” dengan lebih baik, termasuk mereka yang lebih muda, seperti Robertus Robet yang dekat dengan Rahman Tolleng.

Identifikasi IY terhadap orang-orang sosialis menunjukkan bahwa ada kesinambungan dari pemikiran Sjahrir. Saya kira, niatnya menulis buku ini agar dibaca oleh mereka yang masih percaya pada gerakan sosialis, meskipun gerakan sosialis saat ini menghadapi tantangan besar, sangat terasa sebagai ironi. Tak mungkinkah ide-ide dasar sosialisme, seperti keadilan sosial dan penghargaan pada martabat kemanusiaan, tidak dapat berkembang dalam bentuk lain tanpa menggunakan jargon sosialisme?

Akhirnya, apa yang dituturkan IY, yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemikiran, mungkin dianggap oleh rekan-rekannya sebagai tafsir lama dari gerakan sosialisme. Namun, narasi ini tetap penting untuk memahami “orang-orang Sosialis” dan “Gerakan Kaum Sosialis” pada masa tertentu.(*)