Penegakan hukum terperangkap dalam bias kelas. Kasus-kasus undue delay dan kriminalisasi terhadap masyarakat lemah memperlihatkan bahwa hukum telah menjadi instrumen penindasan. Perbaikan hukum bukan hanya perubahan kosmetik, tetapi transformasi fundamental yang memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua.

Suatu hari pada Oktober 2020. Sal, seorang remaja, meninggalkan pondok pesantren. Ia pulang ke rumah untuk memeriksa mata. Langkahnya bercampur bimbang. Ia tidak bisa menghilangkan rasa gundah yang terus menghantui.

Rumah yang seharusnya tempat berlindung kini terasa berbeda. Ibunya telah menikah lagi, dan sejak kelas tiga SD, Sal tinggal bersama ayah tirinya. Kenangan akan perangai bapak sambungnya itu terus membayangi – awalnya baik, tapi belakangan sering berbuat kasar, bahkan meninjunya.

Beberapa hari setelah kepulangannya, kekhawatiran Sal berbuah kenyataan. Kala itu, rumah sepi. Ibu sedang pergi, meninggalkan ia sendirian dengan ayah tiri. Ketika Sal sedang mengisi baterai ponselnya, orang tua tirinya tiba-tiba mendekat.

“Adik mau bikin ayah senang?” ujarnya dengan nada yang membuat Sal merasa tak nyaman.

Lelaki itu kemudian memperkosa Sal. Tubuhnya berontak. Ia berteriak sekeras-kerasnya, berharap ada warga yang menolong. Namun, ditahan oleh ayah tirinya.

Setelah kejadian, pikiran Penyintas kekerasan seksual itu kacau. Ia tak percaya bahwa ayah sambung yang seharusnya menjadi pelindung, tega bertindak keji. Niat mengadu kepada ibunya muncul. Namun, pelaku membungkamnya dengan ancaman dan pukulan.

Penyintas pun ketakutan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa memendam sakit dan trauma.

Pemerkosaan kembali terulang pada awal Februari 2021. Pelaku mengancam Penyintas bila mengadu kepada ibunya. Ayah tiri itu juga melarang Penyintas keluar rumah.

Waktu terus berlalu. Pada bulan yang sama, pelaku mengulangi lagi aksinya. Suara ancaman ayah tiri terus terngiang. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hingga akhirnya, pada April 2021, Penyintas memberanikan diri bercerita kepada mamanya.

Di luar dugaan, sang ibu menanggapi dengan dingin. Katanya, “Nanti diselesaikan secara kekeluargaan.”

Penyintas merasa kesepian. Wajah ibunya tampak jauh, seakan tidak peduli. Akhir April, ia kabur ke rumah ayah kandungnya, Oki. Penyintas bercerita bahwa dirinya sering dipukuli ayah tiri, tanpa menyampaikan pemerkosaan.

Dua hari kemudian, ibunya muncul di depan pintu rumah Oki. Ia ingin menjemput putrinya. Namun, Penyintas menggelengkan kepala, matanya masih menyimpan ketakutan. Akhirnya, di hadapan Oki, penyintas mencurahkan semua isi hati: ditinju dan berkali-kali diperkosa ayah tiri.

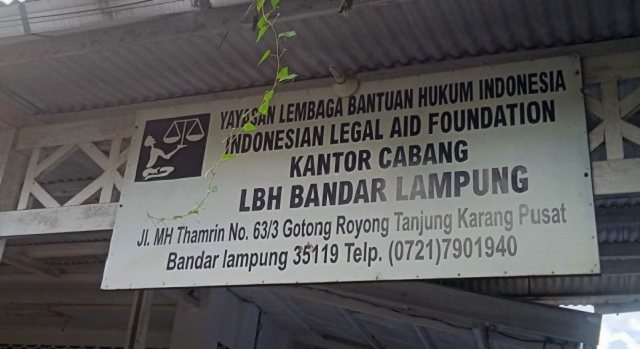

Oki tegang. Rasa kesal dan kecewa membara di matanya. Hari itu juga, ia membawa putrinya ke kantor polisi. Penyintas menjalani pemeriksaan, termasuk visum. Oki juga meminta pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung. Bersama LBH, mereka kemudian melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Setelah pelaporan itu, sang ibu dan pelaku menghilang dari rumah. Keluarga besar Penyintas mendesak polisi segera bertindak. Namun, hari-hari berlalu tanpa perkembangan berarti.

Sebulan pascalaporan, LBH meminta polisi untuk menetapkan pelaku sebagai buronan dengan memasukkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Tujuannya jelas: memudahkan penangkapan dan mengakhiri permainan kucing-kucing. Namun, kepolisian menolak, dengan alasan biaya tinggi dan kesulitan prosedural.

“Polisi bahkan bilang pelaku punya deking orang kuat, artis, dan pejabat. Jadi, susah menangkapnya,” kata Syofia Gayatri, pengacara publik LBH Bandar Lampung.

Empat tahun telah berlalu, kasus tersebut masih tak kunjung tuntas. Suatu hari, Oki mendapat kabar bahwa pelaku sempat pulang. Ia segera melaporkannya ke polisi, namun lagi-lagi tidak ada tindakan nyata.

Sementara itu, Penyintas melanjutkan hidup dengan menikah. Ia memulai lembaran baru, meski luka lama masih membekas. Penyintas berusaha tidak larut dalam kesedihan. Namun, Oki tetap menanti keadilan untuk anaknya.

***

Penanganan Berlarut

Bukan hanya Oki yang menunggu keadilan, tetapi juga keluarga korban pemerkosaan di Tugu Durian, Bandar Lampung. Seorang perempuan dengan gangguan jiwa yang menjadi korban kejahatan itu masih hidup dengan kenangan pahit. Polisi memiliki rekaman CCTV, saksi mata, dan pemberitaan media tentang peristiwa itu.

Namun, janji untuk menangkap pemerkosa tampaknya omong kosong. Setelah mengidentifikasi terduga pemerkosa dan menyelidiki tempat tinggal pelaku, tidak ada langkah nyata. Dua tahun terlewat, dan dua pelaku kekerasan seksual itu masih bebas.

Sementara, Penyintas harus menanggung beban lebih berat. Ia melahirkan bayi sendirian di kompleks pertokoan Ramayana yang sepi dan gelap. Beberapa hari kemudian, bayi itu meninggal karena kurangnya perawatan dan perhatian medis.

Selain kasus pemerkosaan di Tugu Durian yang berlarut-larut, keluarga Sarimin juga harus menanggung derita tak kalah berat. Bertahun-tahun sudah mereka menunggu keadilan, sejak sertifikat tanah milik keluarganya dicuri dan digadaikan di sebuah koperasi simpan pinjam, 11 tahun yang lalu.

Marwais, anak Sarimin, masih ingat hari itu, 23 Januari 2014. Ia menerima SMS dari nomor tak dikenal yang mengungkapkan kebenaran mengerikan: sertifikat hak milik atas tanah (SHM) nomor 01533 milik ibunya, Sariyem, telah menjadi jaminan untuk pencairan dana pinjaman sebesar Rp80 juta.

Marwais bersama keluarganya melaporkan pencurian itu ke Polresta Bandar Lampung dengan Nomor TBLK/C-1/370/I/2014/LPG/RESTA BALAM, tertanggal 28 Januari 2014. Namun, sampai sekarang, kasus itu mandek tanpa penyelesaian.

Pelaku dan koperasi tempat sertifikat tanah itu digadaikan sudah diketahui polisi, tapi keluarga Sarimin hanya menerima janji penyelesaian kasus. Kini, Sarimin telah berpulang, meninggalkan Marwais dan istrinya, Sariyem, meneruskan perjuangan akan keadilan.

Terbaru, keluarga Sarimin melaporkan penyidik yang menangani kasus kehilangan sertifikat tanah ke Propam Polda Lampung. Ia juga menyoroti perbedaan perlakuan polisi terhadap orang kaya dan kurang mampu.

“Seharusnya penyelesaian kasus sama rata, tanpa memandang kelas ekonomi,” ujarnya.

Harapan Marwais sejalan dengan data LBH Bandar Lampung. Organisasi nonpemerintah itu mencatat kasus undue delay umumnya menimpa masyarakat kecil, miskin, buta hukum, perempuan, dan anak. Dalam dua tahun terakhir, LBH menangani enam kasus yang proses hukumnya mandek antara satu hingga dua tahun.

Ketika dikonfirmasi, Kasi Humas Polresta Bandar Lampung Ajun Komisaris Agustina Nilawati malah mempersoalkan legalitas jurnalis. Ia bilang, wartawan hanya bisa meliput ketika sudah diekspose oleh kepolisian.

“Perkara ini aset negara, jadi enggak sembarangan orang dapat keterangan,” kata Agustina.

***

Tepat pada HUT ke-80 Indonesia, ratusan petani Anak Tuha, Lampung Tengah, berkumpul di lahan yang kini dikuasai PT Bumi Sentosa Abadi (BSA). Dengan tangan terampil, mereka menggelar upacara sederhana, mendirikan tenda juang, serta menanam palawija seperti singkong, jagung, dan pisang.

Aksi itu simbol perlawanan warga. Perusahaan merebut hampir 1.000 hektare tanah adat dari tiga kampung – Negara Aji Tuha, Negara Aji Baru, dan Bumi Aji.

“Kami merasa belum merdeka karena tanah adat dirampas perusahaan,” kata Talman, warga Bumi Aji.

Konflik agraria antara PT BSA dan warga Anak Tuha telah berlangsung lebih dari satu dekade. PT BSA, anak perusahaan Tunas Baru Lampung yang berada di bawah naungan Sungai Budi Group, merupakan salah satu pabrik dan distributor produk konsumen berbasis pertanian terbesar di Indonesia. Afiliasi konglomerasi Sungai Budi Group tercatat bersengketa dengan masyarakat di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Mesuji, Tulangbawang, dan Way Kanan.

Sengketa ini bermula dari janji yang tak ditepati. Pada 1972, PT Candra Bumi Kota (CBK) datang dengan tawaran menggiurkan untuk menyewa tanah adat warga guna membuka perkebunan tebu. Warga berharap ganti rugi tanam tumbuh yang dijanjikan akan membawa kemakmuran, tapi waktu berlalu tanpa tanda-tanda pembayaran. Lalu, pada 1990-an, PT BSA muncul dan mengambil alih lahan itu, menanam sawit di atas tanah yang telah ditanami kopi dan karet selama beberapa generasi.

Masyarakat merasa dikhianati, seolah tanah mereka diambil tanpa izin. Mereka tidak pernah mengalihkan pinjaman tanah ke PT BSA. Apalagi, perjanjian sewa lahan sudah berakhir. Sebab, PT CBK hanya meminjam selama 20 tahun.

Pada 2012, warga dari tiga kampung mengambil langkah berani. Mereka merebut kembali tanah yang dikuasai PT BSA. Mereka membagi tanah tersebut kepada semua petani, dengan rata-rata satu hektare per orang.

Namun, kebahagiaan itu singkat. Setahun kemudian, perusahaan dengan pengawalan aparat menggusur warga, meninggalkan trauma mendalam.

“Kami tidak bisa mempertahankan tanah karena aparat menembakkan gas air mata,” ujar Talman.

Lima petani ditangkap polisi dalam peristiwa itu. Perwakilan petani, termasuk Talman, diminta menandatangani surat penyerahan lahan untuk membebaskan teman-teman mereka. Namun, Talman dan warga menolak. Mereka tetap menguasai lahan dan melanjutkan hidup di atasnya.

Pada akhir 2013, rombongan tentara memasuki lahan dengan dalih latih tempur. Mereka menakut-nakuti warga dan mendesak keluar. Namun, warga tetap bertahan.

Selama hampir satu dekade, masyarakat menanam singkong di lahan tersebut. Pada 2023, bentrok kembali terjadi ketika PT BSA menggusur ladang singkong warga dan menggantinya dengan tebu.

Sejak saat itu, masyarakat dari tiga kampung terus berjuang atas tanah adat. Mereka menggelar unjuk rasa dan audiensi dengan bupati dan DPRD setempat. Upacara kemerdekaan Indonesia ke-80 di lahan PT BSA menjadi bagian dari perjuangan.

Alih-alih mendapatkan kejelasan, sore harinya mereka menerima surat panggilan dari kepolisian. Talman dan beberapa petani lainnya dituduh melanggar UU Perkebunan. Ancaman hukuman penjara dan denda miliaran menanti mereka.

“Kami mau dipenjara karena masuk ke lahan sendiri,” kata Talman.

Berbeda dengan pengalaman Sariyem dan sejumlah kasus undue delay lainnya, kriminalisasi petani itu berjalan cepat. Kurang dari 24 jam, laporan polisi langsung naik penyidikan. Delapan petani Anak Tuha dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

Bagi Talman, ini bukti nyata bahwa hukum hanya berpihak pada mereka yang berkuasa. Ia merasa bahwa proses hukum yang sigap ini kontras dengan lambannya penanganan kasus lain yang melibatkan korporasi.

Ketimpangan hukum memang nyata. Kasus Uun Irawati, petani di kotabaru, Lampung Selatan, menjadi contoh. Ladang singkongnya digusur paksa oleh Satgas Pengamanan Aset Daerah Pemprov Lampung pada 2024.

Laporan Uun ke Polda Lampung berakhir dengan penghentian penyelidikan. Ironisnya, Uun yang menjadi korban justru dilaporkan sebagai pelaku perusakan. Kasus ini berjalan mulus, hingga ia ditetapkan sebagai tersangka dan harus membayar Rp40 juta untuk menyelamatkan diri dari jeruji besi.

Talman berharap kriminalisasi terhadap petani Anak Tuha dihentikan. Ia juga meminta aparat berhenti menakut-nakuti masyarakat. Mereka hanya ingin mengembalikan ruang hidup.

Rantai Penindasan

Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung Refi Mediantama melihat penanganan kasus yang berlarut-larut oleh kepolisian dapat memperpanjang praktik impunitas terhadap pelaku kejahatan. Realitas ini mengingkari hak korban atas keadilan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan menghilangkan kemanfaatan hukum.

Dampaknya, bisa meningkatkan peluang terjadinya pelanggaran serupa. Sebab, ketika pelaku tidak dihukum, mereka merasa kebal dan memiliki peluang lebih besar untuk mengulangi perbuatannya. Hal itu juga mengancam ketertiban umum dan memperpanjang rantai penindasan terhadap mereka yang lemah.

Impunitas yang terus-menerus telah mengikis kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Mereka tidak lagi percaya pada hukum dan institusi penegak hukum karena merasa keadilan hanya menjadi impian. Pengadilan yang adil, dengan proses yang transparan dan profesional, seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap penanganan perkara.

Namun, kenyataan berbicara lain. Berlarutnya penanganan kasus-kasus besar menjadi cermin ketidakprofesionalan institusi kepolisian, membuat masyarakat semakin kehilangan harapan. Negara, yang seharusnya menjadi pelindung dan penjamin hak-hak sipil dan politik warga negaranya, kini terlihat gagal dalam memenuhi kewajibannya. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi, seakan kertas kosong tanpa makna.

Refi memandang kekosongan hukum sebagai penyebab utama undue delay. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memiliki mekanisme jelas untuk menangani kasus-kasus yang mengalami keterlambatan tak wajar. Upaya hukum yang tersedia, seperti praperadilan, hanya terbatas pada pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan.

Tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengujian terhadap pemeriksaan yang bernuansa undue delay. Padahal, sebelumnya, Perkap Polri Nomor 12 Tahun 2009 telah mengatur secara rinci batas waktu penyelesaian perkara, mulai dari 30 hari untuk perkara mudah hingga 120 hari untuk kasus yang sulit. Namun, ketentuan itu tinggal kenangan, setelah dicabut dengan Perkap Polri 14/2012. Kini, seakan tidak ada lagi pengawas waktu bagi kepolisian untuk menangani perkara dengan cepat dan adil.

Refi mengamati bahwa undue delay sering kali bukan hanya akibat ketiadaan aturan, tapi juga perilaku diskriminatif kepolisian dalam menegakkan hukum. Laporan masyarakat miskin atau kelompok rentan kerap tenggelam dalam tumpukan kertas, sementara laporan mereka yang berkuasa ditangani dengan prioritas dan kecepatan yang berbeda.

“Ini menunjukkan bahwa undue delay juga disebabkan oleh kepolisian yang tidak independen dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Ia menggarisbawahi bahwa penegakan hukum seharusnya tidak mengenal status sosial. Namun, dalam praktiknya, kepolisian terkesan membeda-bedakan. Dengan demikian, undue delay bukan hanya masalah proses, tapi juga soal keadilan.

Akademisi itu mendesak pemerintah segera mengatur regulasi khusus dalam Revisi KUHAP guna mencegah undue delay. Ia mengusulkan pasal yang secara eksplisit mengatur jangka waktu penyelesaian tindak pidana, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan. Refi juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri memproses secara etik dan disiplin semua anggotanya yang terlibat dalam praktik undue delay.

“Ini bukan hanya soal efisiensi waktu, tapi keadilan dan kepercayaan masyarakat,” kata Refi.(*)

Laporan Derri Nugraha

Liputan ini mendapat dukungan dari Yayasan Kurawal sebagai upaya memperkuat demokrasi.