Kenaikan angka Golput pada Pilkada Serentak 2024 merupakan angin segar bagi demokrasi. Fenomena ini memperlihatkan kesadaran warga bahwa demokrasi bukan sekadar angka dan partisipasi, tetapi mesti dapat menjawab persoalan dan harapan orang banyak. Golput adalah bentuk perlawanan yang menghendaki perbaikan.

Pagi sekali Uun Irawati sudah menyiapkan sarapan. Menunya, nasi dengan ikan asin dan sambal terasi. Tak lupa, ia menyeruput secangkir teh hangat.

Hari itu, hari pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Alih-alih mendatangi tempat pemungutan suara (TPS), Uun lebih memilih ke ladang. Belukar di sekitar tanaman singkong miliknya sudah lama tak dibersihkan.

“Saya enggak memilih (kepala daerah), lebih baik urus kebun,” kata Uun, Selasa, 17 Desember 2024.

Perempuan yang akrab disapa Tini itu memutuskan tak menggunakan haknya memilih. Ia kecewa dengan pemerintah. Tini berulang-ulang menerima ketidakadilan.

Ibu empat anak itu salah satu dari 400 kepala keluarga yang menggarap lahan di kota baru, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Ia punya lahan sekitar dua hektare. Lahan garapan Tini serta petani singkong di kota baru merupakan bekas kawasan Register 40 Gedong Wani. Sejak 1955, orang tua mereka telah mengolah tanah tersebut.

Namun, pada 2011, terbit Surat Keputusan Gubernur Lampung untuk pembangunan kota baru. Proyek yang mangkrak lebih dari 10 tahun itu bakal merampas lahan pertanian warga. Masalah kian pelik karena pemerintah memberlakukan sewa sebesar Rp300 per m² per tahun, pada 2022. Pemberlakuan sewa itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/293/VI.02/HK/2022. Artinya, petani dipaksa membayar sewa di lahan garapan sendiri.

Saat Ramadan pada Maret 2024, Satuan Petugas (Satgas) Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merusak ladang Tini. Tiga traktor menghancurkan tanaman singkong yang sudah ia rawat sekitar tiga bulan. Dua hektar lahan yang menjadi sumber utama penghidupan Tini pun rata dengan tanah.

Pihak satgas berdalih bahwa penggusuran atas perintah atasan, yakni Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan Gubernur Lampung saat itu, Arinal Djunaidi. Alasannya, karena Tini tidak bayar sewa.

“Menyewa apa? Kok saya sewa di lahan sendiri? Lahan itu sudah digarap keluarga saya dari tahun 1955,” ujar Tini.

Beberapa hari berselang, Tini yang mempertahankan ruang penghidupan justru dilaporkan ke polisi atas tuduhan perusakan traktor. Laporan Polisi Nomor 121/B/III/2024/SPKT/POLDA Lampung atas nama Soleha sebagai pelapor adalah pemilik traktor yang disewa Satgas Pengamanan Aset Daerah Pemprov Lampung untuk menggusur tanaman warga. Selain Tini, lima anggota keluarganya juga turut dilaporkan. Hinggi kini, kasus tersebut masih bergulir di Polda Lampung.

Upaya kriminalisasi semacam itu bukan pertama kali. Medio 2023, sejumlah petani kota baru, termasuk Tini, diperiksa kepolisian. Mereka dituduh menyerobot lahan.

Ketidakpercayaan Tini terhadap pemerintah semakin menebal tatkala segala upaya telah ditempuh. Mulai unjuk rasa hingga protes ke DPRD Lampung. Hasilnya, pemerintah setempat meneruskan upaya kriminalisasi dan penyewaan tanah kota baru.

“Jadi, untuk apa aku memilih (pemegang kekuasaan) kalau terus-terusan dibuat sengsara oleh pemerintah,” ucap Tini meneteskan air mata.

***

Pemerintah menetapkan Rabu, 27 November 2024, sebagai hari libur nasional. Penetapan itu untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak. Melalui kebijakan tersebut, para pekerja dapat berpartisipasi dengan memberikan suaranya ke TPS. Akan tetapi, Muhammad Arif (26) melakukan hal berbeda. Marketing rokok itu memilih pelesiran bersama pasangannya ketimbang mendatangi TPS.

Muhammad Arif adalah warga Kota Bandar Lampung. Dalam pemilihan wali kota, terdapat dua pasangan calon, yaitu Eva Dwiana-Deddy Amarullah dan Reihana-Aryodhia. Eva adalah petahana sekaligus istri mantan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Sedangkan Reihana mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung selama tiga periode gubernur.

Arif bilang, lima tahun terakhir tidak ada perubahan signifikan di Bandar Lampung. Sebaliknya, dalam beberapa hal cenderung memburuk. Misal, minimnya ruang publik seperti ruang terbuka hijau (RTH), tidak terkelolanya transportasi publik, dan angka pengangguran yang tinggi.

Kondisi RTH di Kota Bandar Lampung terbilang kritis, yakni sekitar 1.845,48 hektare. Ratusan hektare RTH beralih fungsi menjadi perumahan, industri, dan tempat wisata. Sementara, jumlah pengangguran sejak 2019-2024 cenderung naik. Pada 2019, tingkat pengangguran terbuka sekitar 7,15 %. Angka itu meningkat jadi 7,44 % pada 2024. Bandar Lampung menjadi daerah dengan angka pengangguran tertinggi se-Lampung.

“Jadi, saya tidak memilih bukan karena apatis. Tetapi, saya tidak melihat bakal ada perubahan dari calon-calon yang maju,” kata Arif.

Selain itu, sebagai representasi suara rakyat, para pemimpin daerah di Lampung gagal mewarnai keputusan di tingkat pusat. Misalnya, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai pekerja, Arif sangat dirugikan dengan produk legislasi tersebut. Sebab, aturan itu banyak memangkas hak pekerja. Salah satunya menghapus batasan waktu untuk pekerja waktu tertentu (PKWT). Aturan sebelumnya membatasi kontrak PKWT hanya selama tiga tahun, setelah itu karyawan mesti diangkat menjadi pekerja tetap atau PKWTT.

“Khawatir karena enggak jelas. Tidak ada batasan untuk karyawan kontrak. Perusahaan bisa semena-mena,” ujarnya.

Berbagai persoalan itulah yang mendorong Arif tidak memakai haknya memilih. Saat ini, ia hanya bisa berjuang di atas kakinya sendiri, bertahan di tengah berbagai kebijakan yang tidak mengakomodasi kepentingan orang banyak.

Perlawanan

Situasi yang sama dengan cara berbeda muncul dari Mega Aulia Putri (26). Ia juga enggan memberi suaranya dalam Pilkada Serentak 2024. Tetapi, Mega punya cara sendiri. Kalau Tini dan Arif menghindari TPS, Mega beserta keluarganya tetap datang ke bilik suara. Bukannya mencoblos salah satu pasangan calon, mereka justru melubangi semua surat suara.

Tindakan Mega dan keluarganya itu berakibat tidak dihitungnya suara mereka. Dengan cara tersebut suara mereka otomatis dinyatakan tidak sah. Sikap itu agar suara mereka tidak disalahgunakan. Sebab, cukup banyak peristiwa kecurangan pemilu dengan memanfaatkan orang-orang yang memilih Golongan Putih (Golput).

“Awalnya memang niat Golput, tapi khawatir suaranya disalahgunakan. Jadi, saya dan keluarga tetap ke TPS untuk coblos semua surat suara,” kata Mega.

Mahasiswa program magister hukum ekonomi itu abstain dari semua pemilu, mulai pilpres, pileg, hingga pilkada. Berkaca dari pemilu sebelumnya, Mega memandang tidak bisa menitipkan harapan kepada para kandidat yang bertarung memperebutkan kekuasaan.

“Karena selama ini, orang-orang yang terpilih baik eksekutif maupun legislatif cenderung menghasilkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” ujarnya.

Hal itu diperparah dengan kondisi negara yang saat ini dikuasai para pemilik modal. Banyak kebijakan yang justru mengakomodasi kepentingan segelintir orang ketimbang kesejahteraan masyarakat.

Mega mencontohkan beberapa kebijakan tidak prorakyat, seperti UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, dan UU Minerba. Produk kerja eksekutif-legislatif itu muncul di tengah kondisi pekerja yang memprihatinkan, korupsi, serta maraknya industri ekstraktif yang merusak lingkungan dan merampas tanah rakyat.

“Sehingga, yang kaya (pemilik modal) akan makin kaya dan yang miskin akan selamanya miskin,” kata Mega.

Mega menilai, sistem pemilu yang dijalankan tak lagi bisa dipercaya sebagai sarana masyarakat untuk berdemokrasi. Lewat pemilu, esensi demokrasi dipersempit hanya bicara angka dan partisipasi pemilih.

“Padahal, lebih jauh, demokrasi mesti bisa menjawab harapan, persoalan, hingga kepentingan publik. Sementara, di tengah gegap-gempita pemilu, banyak orang miskin menganggur, petani kehilangan lahan, dan anak-anak tak mendapat hak pendidikan,” ujarnya.

Atas kondisi itu, Golput yang dilakukan Mega dan keluarga merupakan bentuk perlawanan. Baginya, Golput adalah hak. Karena itu, tak boleh ada intervensi.

“Narasi bahwa Golput itu merusak demokrasi, saya justru melihat sebaliknya. Golput menunjukkan mulai terbangun kesadaran masyarakat untuk melawan (sistem) yang salah,” kata Mega.

Golput Tinggi

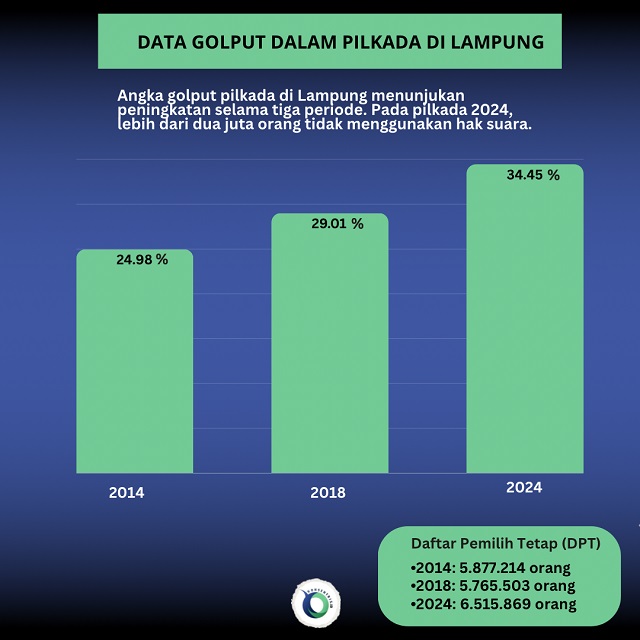

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, tiga periode pilkada memperlihatkan tren kenaikan angka Golput. Bahkan, tahun ini, pilkada dengan tingkat partisipasi paling rendah.

Pada 2014, KPU Lampung menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 5.877.214 orang. Dari jumlah itu, sekitar 1,4 juta orang absen ke TPS dengan tingkat partisipasi sebesar 75,02%.

Kemudian, pada 2018, partisipasi masyarakat turun menjadi 70,99% dari total DPT 5.765.503 orang. Partisipasi warga untuk memilih semakin merosot pada Pilkada 2024, hanya 65,55% dari total DPT 6.515.869 yang tersebar di 13.282 TPS. Artinya, lebih dari dua juta warga Lampung memilih untuk tidak menggunakan suaranya.

Dari total 15 kabupaten/kota, Bandar Lampung menjadi daerah dengan partisipasi terendah di Pilkada 2024 dengan persentase 51,99%. Bahkan, angka itu menjadi Golput paling tinggi sejak Pilkada 2008. Dengan kata lain, hampir setengah penduduk Bandar Lampung mangkir ke TPS. Selain itu, terdapat enam kabupaten yang angka partisipasinya di bawah 70%, yaitu, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulangbawang, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah.

Tingginya angka golongan putih bukan hanya di Lampung. Secara nasional, KPU RI menyebut partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di bawah 70%. Beberapa daerah dengan Golput tertinggi di antaranya Jakarta, Sumatra Utara, dan Jawa Timur.

Angka Golput di Pilkada Jakarta 2024 mencapai 3.489.614 orang atau 42,48% dari DPT. Jumlah tersebut Golput tertinggi sepanjang sejarah Pilkada DKI Jakarta.

Dalam Pilgub Sumatra Utara, angka Golput tembus 50,68%. Partisipasi pemilih hanya 5.312.561 orang dari total DPT 10.771.496 orang. Sementara, di Jawa Timur, jumlah Golput terbilang signifikan, yaitu 34,67% dari total DPT 31.280.418 orang.

Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan, terdapat dua parameter yang bisa dicermati ihwal partisipasi pemilih, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitas, partisipasi masyarakat dalam Pilkada Lampung cukup baik. Bahkan, dalam pemilihan gubernur, pihaknya tak menemukan pelanggaran.

Kemudian, secara kuantitas, pelaksanaan pilkada hampir berbarengan dengan pilpres dan pileg. Pesertanya variatif dan kompetitif. Selain itu, waktu persiapan untuk pilkada relatif singkat dibandingkan pilpres dan pileg.

“Pemilu (pileg dan pilpres) memiliki waktu panjang dengan tahapan selama 20 bulan, sedangkan pilkada hanya sembilan bulan,” kata Erwan.

Kesadaran Hak

Bila Erwan memandang meningkatnya angka Golput karena persoalan teknis, ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti punya perspektif berbeda.

Bivitri menilai, tingginya Golput di Indonesia sebagai bentuk kesadaran akan hak konstitusional. Kesadaran itu berangkat dari kegelisahan yang berbeda-beda. Mulai dari calon kepala daerah yang dipandang tidak kompeten, persoalan terkait gender, dan lain sebagainya.

“Poinnya adalah ada semacam sense of freedom atau rasa kebebasan dari masyarakat dalam menentukan pilihan,” ujar Bivitri.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu membagi Golput mejadi beberapa kelompok. Pertama, golongan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya akibat jenuh, yaitu mereka yang sama sekali tidak datang ke TPS. Lalu, kelompok yang melakukan perlawanan melalui gerakan mencoblos semua surat suara. Kelompok itu seperti Mega dan keluarganya. Mereka yang sadar secara politik akan haknya, akan tetapi tidak mau suara mereka disalahgunakan untuk kecurangan.

Kelompok lainnya, yaitu yang menyerukan gerakan mencoblos kotak kosong. Pada 2024, dari 37 pilkada dengan kotak kosong, sebanyak 27 daerah meraup suara kotak kosong di atas 10%. Di Lampung, terdapat dua daerah dengan kotak kosong, yakni Lampung Barat dan Tulangbawang Barat. Masing-masing jumlah pemilih kotak kosong sebesar 17,23% dan 33,84%. Artinya, ada puluhan ribu orang yang menghendaki suaranya untuk kotak kosong ketimbang politisi.

“Kelompok-kelompok itu bukan tidak peduli dengan demokrasi, tapi mereka benci dan kesal terhadap praktik-praktik politik dan kandidat yang ada,” kata Bivitri.

Ia melihat pelbagai macam gerakan tersebut sebagai bibit baik dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Kehadiran mereka memberi harapan bahwa ada lapisan masyarakat yang mulai mengaktivasi gerakan untuk memperoleh hak-haknya.

“Bila lapisan itu diperkuat dan diperluas, maka ada harapan untuk membangun perbaikan politik. Sebab, perbaikan politik mesti bertumpu pada gerakan-gerakan sosial semacam itu. Tidak bisa ditumpukan pada institusi-institusi negara,” ucapnya.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera itu juga berpesan, kelompok masyarakat yang sudah mulai tersadarkan akan haknya perlu aktif merebut ruang-ruang politik. Sebab, semua kebijakan yang dihasilkan negara merupakan produk politik.

“Jadi, masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhannya. Apa yang kita mau? Jangan sampai didefenisikan oleh elite dan harus mengikuti definisi itu. Enggak bisa selamanya begitu,” kata Bivitri.

Menurutnya, hal itu bisa ditempuh dengan membangun gerakan politik kewargaan, yaitu gerakan yang berbasis pada hak. Bukan hanya kesadaran hak soal memilih dan tidak memilih, namun semua hak yang memang menjadi tanggung jawab negara.

“Seperti hak untuk tidak dikenakan pajak mahal-mahal, atau hak untuk dapat pengelolaan sampah yang baik, dan lain sebagainya. Itu perlu diperjuangkan tanpa bergantung pada partai politik,” ujarnya.(*)

Laporan Derri Nugraha

Liputan ini mendapat dukungan dari Yayasan Kurawal sebagai upaya memperkuat demokrasi melalui jurnalisme independen.