Sejak lama, kelompok rentan seperti Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) hidup dalam bayang-bayang diskriminasi dan stigma. Mereka menerima perlakuan berbeda ketika mengakses pelayanan publik yang paling dasar, misal kesehatan. Alih-alih memutus, sikap pengelola kebijakan yang direpresentasikan aparaturnya justru mempertebal stigma dan diskriminasi.

Bibir Oi membiru setiba di depan Unit Gawat Darurat (UGD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rawat Inap Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Napasnya tersengal-sengal. Bocah delapan tahun itu butuh pertolongan secepatnya.

Oi digendong ibunya, Ui, yang bersisian dengan kakak perempuannya. Malam itu, di dekat pintu UGD, mereka bertemu dua petugas puskesmas. Ui menyampaikan bahwa anaknya memiliki riwayat penyakit jantung dan paru-paru. Oi juga Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Setelah mengetahui status Oi, petugas itu tergeming. Mereka tak membawa Oi ke ruang perawatan. Salah satu petugas hanya mengecek kadar oksigen dalam darah Oi menggunakan oxymeter.

“Ngeceknya itu sambil berdiri, gak disuruh tidur di ruangan. Itu pun mereka enggak mau nyentuh Oi,” kata Ui, mengingat perlakuan yang diterima anaknya pada Januari 2022.

Ketika itu kondisi anaknya mengkhawatirkan. Kuku tangan dan kaki Oi perlahan berubah biru pucat. Hasil pengukuran kadar oksigen dalam darah menunjukkan angka di bawah 70%. Ui meminta agar anaknya diberi pertolongan pertama berupa alat bantu pernapasan. Alih-alih memberi oksigen, salah satu petugas langsung menyuruh Ui membawa anaknya ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Bandar Lampung.

“Ia tak kasih alasan yang jelas, kami langsung disuruh ke rumah sakit,” ujarnya.

Ui beberapa kali meyakinkan paramedis untuk memberi penanganan pertama. Namun, tetap saja diperintahkan ke rumah sakit. Ui bukan tak mau membawa anaknya ke rumah sakit. Ia mempertimbangkan jarak. Sebab, perjalanan dari Puskesmas Tanjung Bintang ke RSUDAM sekitar satu jam. Hal itu membuat Oi tidak bisa menerima pertolongan dengan cepat, sedangkan kondisinya sempoyongan.

Oi sebelumnya pernah dirawat di RSUDAM dengan gejala yang sama. Waktu itu, dokter menyarankan, ketika kondisi melemah, Oi sebaiknya dibawa ke puskesmas terdekat untuk pertolongan pertama. Langkah tersebut guna menopang oksigen di paru-parunya. Sehingga, kalaupun harus dirujuk, kondisinya tidak terlalu parah. Itulah mengapa Ui meminta agar anaknya ditangani terlebih dahulu di puskesmas yang tak jauh dari rumahnya.

Karena tak mendapat perawatan, Ui meminta petugas puskesmas mengantarkan ia dan anaknya dengan ambulans. Sebab, Ui cuma punya sepeda motor. Dikira membantu, petugas justru menyuruh mereka ke rumah sakit pakai kendaraan sendiri. Alasannya, jika menggunakan ambulans prosesnya akan berbelit.

“Mereka (petugas) khawatir akan menyulitkan Oi. Soalnya, mereka tahu kondisi anak saya sudah parah,” kata Ui.

Bagi Ui, hal tersebut terasa janggal. Tenaga medis seyogianya membantu. Ui pun terus memohon bantuan ambulans. Namun, petugas tetap menyuruhnya ke rumah sakit secara mandiri.

Tak punya pilihan, Ui akhirnya membawa Oi ke RSUDAM naik sepeda motor. Di bawah gelapnya malam, ia membonceng Oi dan kakaknya membelah perkebunan karet di Jalan Ir Sutami, Lampung Selatan, menuju rumah sakit.

“Sabar ya, Nak. Sebentar lagi sampai,” ucap Ui kepada Oi sambil meneteskan air mata.

Mereka sampai di RSUDAM hampir jam 12 malam. Oi yang setengah sadar pun mendapat penanganan. Ia dirawat selama tiga hari.

Kejadian tak menyenangkan itu dua kali menimpa Oi, yakni Januari dan Agustus 2022. Pada peristiwa kedua, kondisinya enggak jauh berbeda. Sekitar jam 10 malam, tubuh Oi makin lemah dan sesak napas. Ui segera membawa anaknya ke puskesmas. Ia juga bilang bahwa Oi adalah ODHA.

Lagi-lagi Oi tidak diperiksa. Petugas segera menyuruh ke rumah sakit. Petugas tersebut adalah orang yang sama yang melayani mereka pada Januari. Ui pun telah memohon agar diantar ke rumah sakit dengan ambulans. Namun, petugas puskesmas menyampaikan alasan yang sama. Bila menggunakan ambulans akan semakin rumit, sehingga anaknya bakal lebih lama menerima pertolongan.

Syahdan, Ui pulang ke rumahnya membawa Oi yang tak berdaya. Ia mau menyiapkan pakaian yang akan dibawa ke rumah sakit. Tatkala hendak berangkat ke RSUDAM, tetangga mereka melihat kondisi Oi yang lunglai. Sang tetangga pun menawarkan bantuan untuk mengantar Oi pakai mobil. Sebab, malam kian larut. Terasa riskan bila mengendarai roda dua. Ui menerima tawaran tersebut. Ia juga khawatir akan keselamatan anaknya.

Mereka tiba di RSUDAM sekitar jam setengah dua belas malam. Saat itu, mata Oi berubah agak kuning. Dokter yang menangani bilang jantungnya sudah lemah. Ia dirawat beberapa hari di sana.

Kedua peristiwa di Puskesmas Tanjung Bintang membekas bagi Ui. Ia trauma membawa anaknya berobat ke sana lagi. Ia merasa diperlakukan berbeda. Ui melihat pasien lain dibawa ke ruangan dan diperiksa dengan baik. Sedangkan anaknya hanya sampai pintu depan sudah diperintahkan ke rumah sakit. Padahal, kondisinya membutuhkan pertolongan. Selain itu, ia tidak diberi akses ambulans.

“Apakah karena status anak saya sebagai ODHA, makanya tak dilayani dengan baik?” tanya Ui.

Bahkan, saat Oi kambuh lagi pada medio Desember 2022, Ui segera membawanya ke rumah sakit dengan bantuan tetangga. Ia takut jika ke puskesmas akan menerima perlakuan serupa dan membuat keadaan anaknya tambah parah.

Oi sempat koma selama satu minggu di RSUDAM. Ia menjalani perawatan sekitar dua pekan. Baru dua hari pulang ke rumah, pada 1 Januari 2023, Oi mengembuskan napas terakhirnya. Ia dimakamkan tak jauh dari rumahnya.

Kondisi berbeda terjadi pada 2020. Kala itu, pertama kalinya Oi berobat di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang. Petugas yang ditemui Ui dan Oi bersikap ramah. Mereka dilayani dengan baik meskipun Ui sudah memberitahu status anaknya sebagai ODHA.

Tatkala sampai UGD, Oi segera dibawa ke ruangan pemeriksaan. Dokter jaga langsung menanganinya. Penanganan dimaksud seperti memberi bantuan pernapasan dengan tabung oksigen. Bahkan, ketika merujuk Oi ke rumah sakit, pihak puskesmas menyediakan ambulans.

“Makanya, saya heran mengapa ketika berobat berikutnya malah berbeda (perlakuan),” kata Ui.

Perempuan itu menyesalkan perlakuan yang ia terima selama merawat anaknya. Setiap mengakses layanan kesehatan, anaknya acap menerima perawatan yang kurang maksimal. Prosesnya berbelit dan lamban penanganan. Ia merasa diperlakukan tak adil.

“Kami ini orang miskin, tapi punya semangat biar sembuh. Namun, setiap berobat sering (mendapat pelayanan) kurang maksimal,” ujarnya.

Selama ini, Ui mengurus sendiri kedua anaknya. Mereka menumpang di rumah orang tua Ui. Tadinya, ia mengontrak bersama sang suami di Tangerang. Mereka memutuskan pulang kampung semenjak Oi sebagai penyintas HIV/AIDS pada 2018. Sebab, biaya pengobatan di Pulau Jawa terbilang mahal.

Saat ini, sang suami di Serang, Banten. Ia bekerja sebagai buruh pabrik di sana. Untuk bertahan hidup, Ui mengandalkan kiriman uang dari suaminya. Ia juga bekerja serabutan. Kadang ia menjadi tukang ojek bagi anak tetangganya. Sekadar mengantar dan menjemput sekolah.

Tak hanya Oi, Ui dan suaminya pun ODHA. Cuma anak pertama mereka yang dinyatakan negatif.

“Kami ingin terus bertahan. Saya mengurus Oi, tak peduli bagaimana kondisinya. Memangnya ada orang yang mau sakit? Tapi, selama berobat selalu kesulitan,” kata Ui.

Sejak pertama kali kondisinya melemah pada 2020, Oi mesti mendapat perawatan intensif. Ia tak boleh telat minum obat jantung dan paru-paru. Namun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak mengakomodasi obatnya. Ia harus merogoh kocek Rp500 ribu-Rp750 ribu per bulan.

Selain itu, Oi membutuhkan oksigen di rumahnya. Namun, Ui belum mampu membeli tabung oksigen. Alhasil, kondisi Oi makin lemah dari waktu ke waktu.

“Untuk makan saja susah, apalagi beli tabung oksigen. Belum lagi obat jantungnya mahal,” ucap Ui.

Ia berharap, apa yang dialami Oi tidak menimpa ODHA lainnya. Sebab, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Secara terpisah, otoritas Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang bilang tak pernah membedakan-bedakan pasien. Siapa pun yang berobat akan dilayani dengan baik. Prosedurnya, setiap pasien akan dimasukkan ke ruangan UGD, lalu diperiksa oleh dokter atau petugas yang berjaga. Soal ambulans, jika memang diperlukan, pasien bisa mengakses secara gratis dan mudah.

“Jadi pasti dilayani (semua pasien), apalagi (ODHA) malah dibina,” kata Suharto, Kepala Bagian Tata Usaha Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang, Senin, 9/1/2023.

Ia menyebut bahwa pihaknya memiliki petugas khusus untuk ODHA. Ia juga mengklaim Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang kerap menerima penghargaan dari pemerintah dalam pelayanan terhadap ODHA.

Ihwal peristiwa yang dialami Ui dan anaknya, Suharto bilang tak tahu. Ia mempersilakan melapor bila menerima pelayanan yang kurang baik.

“Nanti kami lacak dan kami panggil orang yang bertugas saat itu. Kami akan konfirmasi dahulu, namanya petugas mungkin ada (kelalaian),” ujarnya.

***

Pola Diskriminasi

Perbedaan perlakuan yang diterima Ui dan anaknya bukan hal baru bagi Arif Wahyudi. Pendukung sebaya yang bergiat di Saburai Support Group (SSG) itu kerap menjumpai hal serupa. Sejumlah ODHA yang didampinginya mengalami perlakuan seperti Oi.

El, salah satu ODHA dari Kabupaten Way Kanan, sering ditolak saat memeriksakan diri ke puskesmas atau klinik setempat. Penolakan itu terkait statusnya sebagai ODHA. Setidaknya sejak awal Mei 2022, ketika mendatangi puskesmas, tenaga medis tidak mau memeriksa. Bahkan, petugas puskesmas enggan menyentuh El. Mereka langsung meminta yang bersangkutan ke RSUDAM.

“Padahal, dokter di RSUDAM menyarankan agar (El) dirawat di puskesmas terdekat. Sebab, ia hanya memiliki penyakit lambung dan kondisi HIV dalam tubuhnya belum begitu parah. Hasil tes darahnya pun menyatakan tak ada penyakit penyerta,” kata Arif.

Kondisi itu semakin menyulitkan El untuk bertahan. Pasalnya, setiap kali berobat, ia mengeluarkan biaya relatif besar untuk menyewa mobil. Sebab, jarak rumah El ke RSUDAM lebih dari 150 km. Keadaan tersebut diperparah dengan kemampuan ekonominya. Ia adalah janda dengan tiga anak. Sehari-hari, El hanya berjualan gorengan.

“Jadi, setiap ke rumah sakit, biaya yang dikeluarkan lebih dari Rp500 ribu. Padahal, untuk makan saja susah,” ujar Arif.

El telah meninggal dunia pada 8 November 2022. Anak El yang kerap menemaninya berobat merasa kecewa dengan perlakuan yang diterima sang bunda. Kondisi ibunya bertambah lemah lantaran sering telat mendapat pertolongan. Hal tersebut karena perjalanan ke rumah sakit memakan waktu sekitar empat jam.

“Tak hanya puskesmas yang enggan memeriksa El. Mereka pernah mendatangi klinik dan rumah sakit terdekat dari Way Kanan, seperti Lampung Utara. Hasilnya sama, mereka langsung disuruh ke RSUDAM tanpa diperiksa atau diberi pertolongan terlebih dahulu,” kata Arif.

Selain El, Ai (51), ODHA dari salah satu desa di Kabupaten Lampung Utara, juga pernah tak dilayani ketika berobat di puskesmas. Peristiwanya sama: petugas puskesmas tak melayani pasien setelah mengetahui statusnya sebagai ODHA. Tatkala mendatangi puskesmas, ia segera diminta ke RSUDAM.

Seperti El, rumah Ai lebih dari 100 km dari rumah sakit milik pemerintah tersebut. Alhasil, ia kerap kali telat mendapat pertolongan saat kondisinya lemah. Bahkan, untuk obat HIV-nya, Arif yang mengambilkan di rumah sakit, lalu mengirimkannya lewat kurir. Siasat itu guna menekan pengeluaran Ai supaya tak bolak-balik ke rumah sakit. Teranyar, Arif menerima kabar ODHA yang tinggal sebatang kara itu berpulang pada 1 Januari 2023.

Melihat berbagai peristiwa terkait kesulitan ODHA dalam mengakses layanan kesehatan, Arif menilai hal itu seperti pola diskriminasi. Sebab, terlihat kesamaan cara petugas kesehatan dalam melayani ODHA.

“Ada pola yang sama. Ketika mereka berobat, selalu disuruh langsung ke rumah sakit meski hanya penyakit biasa, tidak terkait dengan HIV,” ujarnya.

Kondisi demikian memprihatinkan. Sebab, tidak semua orang punya kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan di rumah sakit. Hal itu terkait biaya, jarak, dan waktu.

Orang-orang seperti Oi, El, dan Ai bakal sulit bertahan karena susah mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Perbedaan perlakuan terhadap mereka cenderung mempertebal stigma. Padahal, mereka butuh dukungan untuk bertahan.

“Selama pelayanan kesehatan masih diskriminatif, mereka (ODHA) akan sulit untuk mengurangi penyebaran (HIV),” kata Arif.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Reihana mengatakan, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pasien ODHA. Sebab, Provinsi Lampung telah menerapkan nol diskriminasi.

“Tidak boleh (diskriminasi), makanya kami perlu data akurat. Di mana? Di puskesmas mana (terjadi diskriminasi) supaya kami bisa menindaklanjuti,” ujar Reihana.

Menurutnya, dinas kesehatan telah berupaya memenuhi kebutuhan ODHA. Salah satunya, menyediakan obat Antiretroviral (ARV) di setiap fasilitas kesehatan. Selain itu, memastikan akses layanan kesehatan secara mudah dan tidak boleh terhambat.

“(Jika ada diskriminasi), sila melapor ke dinkes setempat atau dinkes provinsi. Kami pasti menindaklanjuti,” ucapnya.

Dilain pihak, Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan menyatakan, praktik diskriminasi terhadap ODHA seyogianya tidak terjadi. Sebab, regulasi telah mengakomodasi perlindungan ODHA. Salah satunya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 30 ayat (1), misalnya, secara eksplisit mengatur bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA. Kemudian, dalam Pasal 40, pemerintah dan masyarakat bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi ODHA dan keluarga. Caranya antara lain menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pula Pasal 51 yang di antaranya mengatur peran serta masyarakat dalam mencegah stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan keluarganya.

Politisi PDI Perjuangan itu bilang, pihaknya selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan pihak terkait untuk mengedukasi petugas agar tidak berlaku diskriminatif. Ia meminta masyarakat melapor apabila menerima pelayanan kurang baik dari fasilitas kesehatan.

“Silakan yang mendapat perlakuan (diskirminasi) dicatat namanya, di mana puskesmasnya, sampaikan kepada kami. Kalau hal itu (diskriminasi) terjadi, tentu ada sanksi,” kata Yanuar.

Sementara itu, dalam Laporan Rencana Kerja Tahun 2022, Dinkes Lampung menganggarkan dana sekitar Rp289 miliar. Uang rakyat sebanyak itu untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan sumber daya manusia. Namun, regulator kebijakan tidak mengalokasikan khusus penanganan HIV/AIDS.

“Sejauh ini, tidak ada (dana khusus HIV dan AIDS). Hanya sebatas dana untuk bimbingan teknis (bimtek) bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) sebesar Rp600 juta pada 2022. Itu pun bimtek khusus penyakit tuberkulosis. Karena kami harus membina dan mengawasi semua penyakit menular, maka kami memasukkan juga program HIV/AIDS,” ujar Kepala Bidang P2P Dinkes Lampung Lusi Darmayanti di kantornya, Senin, 30/1/2023.

Tahun ini, anggaran untuk P2P menyusut jadi Rp300 juta. Menurut Lusi, dana tersebut kurang ideal untuk memaksimalkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyakit. Pihaknya telah mengajukan anggaran lebih dari Rp1 miliar. Namun, kewenangan anggaran di tangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung.

Meski begitu, keterbatasan anggaran tak menjadi kendala bagi Lusi dan tim. Seperti tahun lalu, kendati dana yang tersedia untuk pengendalian tuberkulosis, tetapi pihaknya menyiasati program HIV/AIDS di dalamnya.

“Memang kami (Dinkes) kurang fokus karena yang menjadi prioritas adalah tuberkulosis. Tapi, saya enggak mau kegiatan itu terkendala biaya. Apa yang bisa kami lakukan, ya kami maksimalkan,” kata Lusi.

Belum Ramah ODHA

Kisah Oi, El, dan Ai adalah potret diskriminasi terhadap kelompok marginal di Lampung. Sejak lama, ODHA dan kelompok rentan lain hidup di bawah bayang diskriminasi dan stigma. Tak hanya kesehatan, mereka kerap menerima perlakuan berbeda ketika mengakses hak dasar lainnya, seperti pendidikan dan pekerjaan.

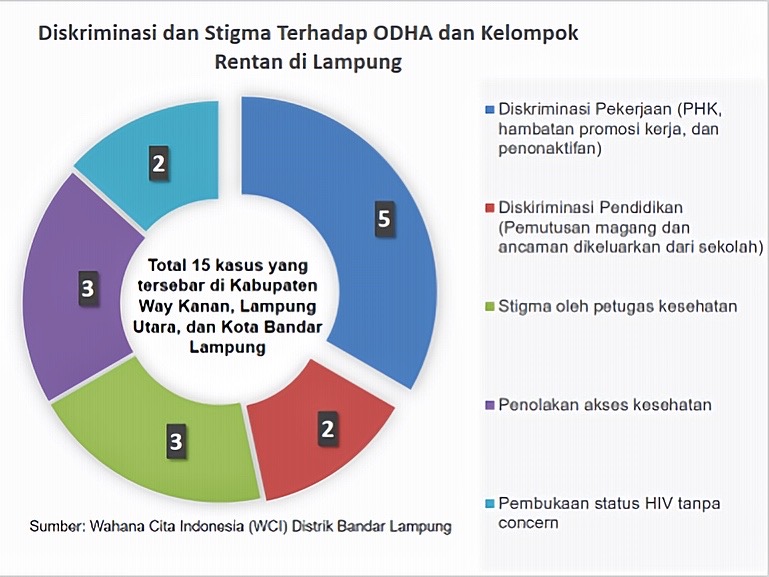

Data Wahana Cita Indonesia (WCI) Distrik Bandar Lampung, selama tiga tahun terakhir, tercatat 15 kasus diskriminasi dan stigma terhadap ODHA serta kelompok rentan. Perinciannya, lima kasus diskriminasi berkaitan dengan pekerjaan, dua kasus diskriminasi terkait pendidikan, tiga kasus stigma oleh petugas pelayanan kesehatan, tiga kasus penolakan akses kesehatan, dan dua kasus pembukaan status tanpa concern. Kasus tersebut terjadi di beberapa daerah, yakni Lampung Utara, Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung.

Paralegal WCI Distrik Bandar Lampung Alfajar menilai, maraknya kasus diskriminasi terhadap ODHA dan kelompok rentan tak lepas dari kebijakan pemerintah dan pernyataan akademisi yang cenderung mempertebal stigma. Contohnya, surat edaran pelarangan praktik LGBT di Pesisir Barat. Kemudian, pernyataan rektor Universitas Lampung yang mengancam memecat dosen dan mahasiswa terlibat LGBT.

“Seharusnya, kebijakan tersebut tidak boleh ada. Sebab, dengan begitu, pemerintah dan akademisi telah mengesampingkan kelompok tertentu. Padahal, konstitusi menjamin tidak ada diskriminasi terhadap setiap warga negara,” kata Fajar – sapaan Alfajar.

Ia bilang, aturan tersebut dapat menghalangi akses seseorang terhadap hak dasarnya hanya karena berbeda orientasi seksual. Padahal, sebagai warga negara, mereka seyogianya mendapat perlakuan dan hak yang sama, tanpa melihat etnis, gender, maupun orientasi seksual.

Kebijakan tersebut juga kontradiktif dengan penghargaan yang diterima Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Pada Desember 2022, Arinal meraih penghargaan Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah Pusat menilai gubernur Lampung berhasil mendorong dan melaksanakan pembinaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di daerah.

“Pemerintah mesti melakukan evaluasi supaya masyarakat Lampung bisa merasakan bahwa kota mereka betul-betul layak HAM, tidak sebatas penghargaan di atas kertas,” ujar Fajar.

Pemerhati kebijakan publik Dodi Faedlulloh menyatakan, terdapat standar minimal yang mesti terpenuhi dalam merumuskan kebijakan publik. Standar itu antara lain kebijakan publik harus memenuhi prinsip nondiskriminasi. Maksudnya, kebijakan yang diterapkan tidak membedakan individu atau kelompok berdasarkan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, dan lain-lain. Kemudian, memastikan perlakuan yang adil.

Selanjutnya, dalam hal perumusan kebijakan, penting bagi pemerintah mendorong partisipasi publik. Publik seyogianya ikut serta dalam penyusunan kebijakan, termasuk publik yang mungkin terdampak oleh kebijakan tersebut.

“Semua perumusan kebijakan mesti transparan dan perlu evaluasi secara berkelanjutan,” kata Dodi.

Di samping itu, secara paralel, pemerintah wajib menyediakan pendidikan tentang hak asasi manusia bagi pejabat pemerintah yang terlibat dalam penyusunan kebijakan. Dengan demikian, produk kebijakan menghormati dan menghargai hak asasi setiap individu.

Untuk konteks Lampung, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung itu memandang kebijakan bertendensi bias. Itu sebabnya, masih terjadi diskriminasi terhadap kelompok marginal, salah satunya ODHA.

Isu kesehatan, misalnya, realitas pelayanan menerapkan sistem klasifikasi kelas berdasar kemampuan membayar. Fenomena itu menjadi tanda kecenderungan diskriminasi. Idealnya, kebijakan publik untuk publik. Jadi, diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa memandang identitas dan status sosial.

“Sikap pemerintah yang membuat kebijakan cenderung diskriminatif. Beberapa perlakuan petugas kesehatan yang masih membedakan pelayanan memperlihatkan pemerintah belum ramah terhadap ODHA,” ujarnya.

Menurut Dodi, untuk kelompok marginal seperti ODHA mesti ada affirmative action dari regulator kebijakan. Misal, deklarasi dan penyataan kepada publik bahwa pemerintah memberi pelayanan yang maksimal tanpa diskriminasi. Hal itu perlu disampaikan secara tegas. Tujuannya, supaya mereka merasa aman ketika mengakses pelayanan di ruang-ruang publik.(*)

Laporan Derri Nugraha

Liputan ini merupakan “Story Grant Jurnalisme Keberagaman” yang mendapat dukungan dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK).